ニセコで一泊をしたwinebuff一行。翌日は、車で1時間少々離れた余市のワイナリー巡りに出かけました。まず最初に訪問したのは、「キャメルファームワイナリー」です。2014年にキャメル珈琲グループの農業法人として設立されたこのワイナリーは、2017年に畑に併設する醸造所が完成し自社畑自社醸造をスタート。「地球にいいことしてる?」をテーマに、自然や環境を大切にし、食を通してみんなの笑顔を繋いでいきたいという想いで事業を展開しているとのこと。早速、お邪魔してみましょう。

ワイナリー併設のワインショップは、木の温もりが感じられる落ち着いた空間になっています。玄関脇やラウンジソファの壁などにこのようなアートが飾られ、小洒落た雰囲気を醸し出しています。

カフェではグラスワインでのテイスティングのほか、コーヒーやケーキセットも提供しています。winebuff達が訪れた際には、既に一組のお客さんが和やかにワインを楽しんでおられました。

ワインセラーには、この様にキャメルファームのワインがずらり。勝手に入って物色OKだったので、じっくりとチェック。ピノ・ノワール、シャルドネ、ケルナー、ブラウフレンキッシュ、レジェントなどの品種のワインが陳列されていました。また、蔵出しやショップ限定のワインなど掘り出し物もありました。

オープンエアのデッキからは、畑が一望できます。天気が良ければここで一休みも考えたのですが、あいにくの雨だったので写真だけ撮影させて頂きました。

畑の栽培面積は、13.5ha。生産本数は、年間約10万本。イタリアの伝統製法や最新技術を導入したワイン造りに取り組んでおり、醸造長もイタリア人のリカルド・コタレッラ氏。世界に誇るピノ・ノワールを作る目標に向け、日夜努力を重ねているそうです。

さて、キャメルファームでブラウンレンキッシュのワインを一本購入したwinebuffは、近隣のワイナリーにやってきました。ここ「モンガク谷ワイナリー」は、東京出身の木原さんが田舎暮らしに憧れ2012年に余市に移住して設立したワイナリー。当初は養豚場を作ろうとしたけれど地元の人と話す中で葡萄畑にすることに。

無農薬・無肥料の葡萄を栽培し、3年で1,500本植樹するも殆どが上手く育たず苦労されたそうです。岩見沢の10Rワイナリーにも協力を仰ぎ、研鑽を重ねて2018年より札幌軟石の蔵を再利用した半地下式醸造所で自家醸造を開始。

まだショップも無くワインを入手することはできませんでしたが、「絶景を眺めながら、自家製の生ハムとワインが楽しめる場所にしたい」との木原さんの夢が実現した際には、再び訪れて見たいと思います。

向かいの倉庫では、スタッフの方が何やら作業をされていました。とてもお忙しそうだったので声がけはせず。丁度、この倉庫の右手に広がる畑が主力のピノ・ノワール。その奥に、ピノグリやシャルドネの畑が広がっています。

「モンガク谷ワイナリー」をチラ見した後向かったのが、ここ「NIKI Hills Winery」。世界に誇れる、世界に通用するワイン造りを目標に2019年7月仁木町にグランドオープンした複合型ワイナリーです。

準限界集落となった仁木町の再生をと、2014年に耕作放棄地を整備して事業を開始。2015年からは仁木・余市町の契約農家の葡萄を使用したワインの醸造を開始。2019年より自社畑で栽培した葡萄による醸造も始まりました。

33haの敷地に醸造所、葡萄畑、ナチュラルガーデン、レストラン、宿泊施設をも整備されており、国内外の観光客を誘致するだけでなく、地元の雇用にも貢献し仁木町を活性化することを目指しているとのこと、素晴らしいですね。

レストランの玄関を潜るとすぐ眺望の開けた空間が出現します。訪問時は生憎の天気で、霧で曇った景色しか見えなかったのですが、天気が良い日ならば感動ものの風景だったと思います。入口すぐ右手には、ワイナリー自慢のワインが様々な受賞のプレートと共に飾られ、訪れる人の目を惹きつけていました。

レストラン前面に広がるウッド・テラスからは、葡萄畑やガーデンが一望出来ます。時間が許せばここで優雅にランチでもと思ったのですが、残念ながら時間の余裕が無く、ワインを入手するので精一杯。いずれ再訪時にワイナリーのワインと北海道産の食材のマリアージュを思う存分楽しみたいですね。

ここでは、現地限定、100%自社畑の2021年産メルローを1本入手。アルコール13%のフルボディです。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

「NIKI Hills Winery」を後にして最後にやってきたのが、ここ「ル・レーヴ・ワイナリー」。実は、帰路に車で走っていた際にたまたま見つけました。ワイナリー名の「ル・レーヴ」は、フランス語で「夢」のことですね。ワイン作りの夢が叶った、ということなのでしょうか?ちょっと寄って行きましょう。

小規模ワイナリーながらカフェも併設されており、近隣の自然栽培を行う農家から仕入れた素材を活用した、バター・砂糖不使用のセイボリータルトやケーク・サレなど、ワインが欲しくなるような料理が提供されているとのこと。

食事は無理でもカフェ利用ならとも思ったのですが、残念ながら予約onlyだそうで、やむなく断念。ここは、2015年から自社畑での葡萄栽培を始めた新々のワイナリーなのですが、ピノ・ノワールやピノ・ムニエ、ドルンフェンダー、メルロー、シャルドネ、ピノ・グリ、トラミーナ、ピノ・ブラン等々、様々な品種のワインを作られています。

「旭台」という地名通り、朝日の当たる傾斜地に畑があります。日当たりが良いだけでなく水はけも良く土壌の質も良好。ただ、すぐ背後に山を控えているため、シカやアライグマなどの獣害が大変なのだそうです。興味深いワイナリーだったので1本購入したかったのですが、ショップでの販売も無く、写真を撮っただけで無念の撤退。ここも時間があれば再訪したいワイナリーの一つです。

おまけ:本日のディナーは、ホテル近隣にある「ニセコ高橋牧場 MANDRIANO」のピザです。デザートは、さくらんぼ狩りで採ったさくらんぼ。北海道は、何を食べても美味しく、ワインだけでなく食の楽しみも一杯です。

今回は、北海道南西部の仁木町に再訪させて頂きましたが、前回とは異なるワイナリーを訪れ、また違った魅力を感じることができたと思います。やはり昨今の日本ワインブームがまだまだ続いているようで、新規参入のワイナリーもちらほら。今後もそういった流れで新しいワイナリーが増えてくるのではと思いますし、また数年後に再訪してみたいなと思いました。ワインに限らず、北海道はやはり魅力的な土地なので、これからも注視していきたいですね。

[winebuff]

こんにちは、winebuffです。今回のワイナリー訪問は、北海道です。またかと思った方もいらっしゃるかも知れませんが、前回訪問時よりだいぶ期間が経過し、新しいワイナリーもどんどん出来ている昨今、行かないわけには行きません。どうか、暫くの間、お付き合い下さいませ。さて、北海道ですから移動手段は、やはり飛行機。いつもの様に早朝便に乗って千歳空港に向かいます。

最初にやってきたのは、空港からほど近いJR千歳駅。駅前は文字通り何も無く(失礼な!)結構寂れているのが気になりますが、まずは、徒歩でワイナリーに向かいます。

歩くこと10分弱、見えてきました「千歳ワイナリー」。1988年創業の歴史あるワイナリーで、千歳周辺で収穫したハスカップのワインと小樽余市で収穫したケルナーやピノ・ノワールのワインが有名です。

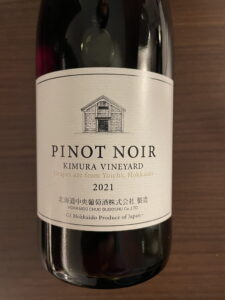

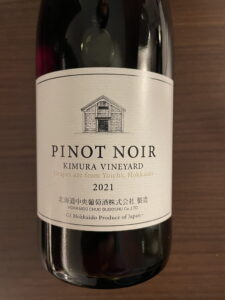

ここは、山梨の勝沼にある老舗のワイナリー「中央葡萄酒」の北海道における醸造拠点で、当時千歳市が注力していたスイカズラ科の植物で爽やかな酸味が特徴のハスカップを広めるという事と、高品質のピノ・ノワール醸造を目的に作られました。

以前もお邪魔した事があったのですが、その当時と変わらない雰囲気の倉庫がお出迎え。9過ぎに訪れたので既にお店はオープンしているようです。ちなみに、この建物は、かつて穀物倉庫として使われていた札幌軟石製の石蔵を利用しているそうです。

入口を入ってすぐ左手に売店があります。ワインの種類はさほど多くはないのですが、ピノ・ノワール、ケルナー、ハスカップの夫々の品種に数種類ずつのワインがラインナップ。ここも以前の訪問時と同じ作りでした。

売店の奥には、倉庫とワインの貯蔵庫がありました。ハスカップ以外のワインは、全て余市の木村農園の2ヘクタールほどの区画で作られているそうです。自社畑は持たず、契約農家の葡萄を使って栽培。寒すぎて育たない不毛の地と言われていた土地で80年代からピノ・ノワールを栽培し続けていた木村農園との二人三脚はかなりのご苦労があった様子。

前回訪問との違いといえば、この熊の存在でしょうか。後、おすすめスポットのマップなども以前はありませんでした。そういえば、千歳の町も以前はもっと活気があった様な気がするのですが。コロナ禍にもみまわれ厳しい状況なのかもしれません。

さて、気を取り直してやってきたのが、道の駅「ニセコビュープラザ」です。何故ニセコの道の駅なのか?実は、今回の宿泊先が「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」だったからなのですが、この道の駅にニセコのワインが置いてあると聞いて矢も盾もたまらずやってきた次第です。

情報プラザの扉を潜ると、ニセコ産生乳のスイーツやチーズなどの乳製品から焼き立てベーグルや石窯パン、日本酒やワインなどの地酒までニセコの様々なお土産物がずらりと陳列されています。

そのスペースの奥の方にアルコール類が並べられている棚がありました。北海道の地酒の横に北海道産のワインが各種ずらりと鎮座ましましています。地元に因んだワインということで言えば、ニセコ高原の農家が栽培した葡萄を北海道ワイナリーが醸造した「ニセコ高原ワイン」もあるのですが、winebuffのお目当ては、棚の右上に目立つように配置された「ニセコワイナリー」のワインです。

ニセコ町の羊蹄山の麓に広がる自社の葡萄畑で原料の葡萄を栽培し、隣接する醸造所でワインを作っている小規模ながら本格的なワイナリーです。スパークリングワインに特化したラインナップで有機栽培のJAS認定を取得するなどこだわりのワイン作りがとても気になりました。一本購入をと考えていたのですが、価格を見てびっくり。1本11,000円は、予算を大幅にオーバーしていた為、泣く泣く断念。またいつか機会があれば飲んでみたいワインでした。

本日のお宿、「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」に到着。ホテルのすぐ横がリフトの乗り場になっている事からも冬場のスキー客がメインということが分かります。ですので夏のこの日はお客さんも少なめで館内は比較的静かでした。部屋も清潔で広め、温泉もあってとても快適でした。

本日の夕食は、北海道のグルメと言えばこれは外せない、ジンギスカン料理です。ホテルに近い「Loft倶楽部」のカントリー調の店内で、新鮮なラム肉(とても柔らかくて臭みが無い!)をその他野菜と一緒に焼いて頂きました。

本日「千歳ワイナリー」で購入したピノ・ノワールと一緒に・・・と言いたいところなのですが、車で来ていた事もあり、ここではノンアルコール。ワインは、部屋に帰った後におつまみと一緒にゆっくり頂きました。[続く]

ワインダイアリーのテイスティングメモ

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。といっても正月はとうに過ぎさり、もう春を迎える季節になっていますが・・・。winebuff一行は、今年最初の訪問地、横浜へとやって参りました。この地には、日本一小さな、一番海に近いワイナリーと銘打った「横濱ワイナリー」があるのです。

電車を乗り継ぎ、早速、横濱ワイナリーに到着・・・?いや、ここは、ちょっと違いますね。ここ八景島にワイナリーはありません。実は、横濱ワイナリーに行く前に横浜の有名な観光地のひとつ、「八景島シーパラダイス」に寄り道しました。

関東地方の方ならよくご存知でしょうが、八景島シーパラダイスは、横浜市金沢区八景島にある、水族館や遊園地、ショッピングモール等で構成された複合型テーマパークです。winebuffは、最初「八景島」と聞いて相当昔からある景勝地なのかと思ったのですが、昭和の時代に作られた人工島だったのですね。

この日は、強風が吹き荒れる荒天だったのですが、気温は2月にしてはかなり高く寒さに震えることはありませんでした。施設は、大きく分けて水族館等がある「アクアリゾーツ」と乗り物や遊び場メインの「プレジャーランド」の二カ所から成ります。我々は、まず「アクアミュージアム」にある「アクアスタジアム」でイルカショーを見物しました。

その後、屋内の水族館に移動し、様々な海棲生物が泳ぐ水槽を観察しました。流石、湾岸に作った人工島だけあって、700種類、12万もの生き物が存在する日本最大級の水族館というのも納得です。ここは、LABO1からLABO11までのカテゴリーに分かれていて、写真は、LABO10「サンゴ礁を彩る群れの魚たち」のアオウミガメです。

お次は、LABO7「未知なる海底谷 深海リウム」のタカアシガニ。ここでは、東京湾、相模湾の深海にすむ希少な生きもの達が色々展示されており、過酷な環境で生き延び独自の進化を遂げた海の住人達がつぶさに観察できます。

最後は、LABO11「フォレストリウム」。アクアミュージアムでは、海中の生物だけでなく、水辺と森にくらすさまざまな生きものたちも展示されています。これは、可愛いコツメカワウソ。手を伸ばして餌を取ろうとする仕草がたまりません。カワウソへの餌やりは、事前予約が必要でwinebuff達もトライしたのですが、大人気のため取れませんでした。

とそんなこんなで八景島シーパラダイスの観光はまだまだ続くのですが、それではワイナリーブログになりませんので、winebuffだけ途中退出し、単独で横濱ワイナリーに向かいました。まずは、ワイナリー近くのホテルにチェックイン。本日のお宿は、ここ「エスカル横浜」。横浜中華街へたった徒歩3分と利便性抜群で、温泉ではないのですが大浴場も付いています。内装は簡素で昔ながらの旅館の様な畳の和室はとても落ち着きます。

ホテルから歩いて7分程度、500mほど離れた海沿いの通りに横濱ワイナリーはあります。気をつけて見ていないと通り過ぎてしまう位の小じんまりとした店舗で、ここでワインを作っているとはちょっと想像できません。外見は、個人がやっている小さなカフェの様です。それでは、お邪魔してみましょう。

店内は、さほど広くないのですが、ショップスペース以外にもカウンターやテーブル席を備えたコミュニケーションスペース「ポイントブルー」が隣接しています。ここでワインの試飲はもちろん、レンタルスペース、ギャラリーとしても利用できるのだそうです。

この日は、12種類のワインが並んでwinebuffの試飲を待ち受けていました。ワイナリー訪問としては、珍しく車の運転が無い徒歩での来店だったので試飲には、何の支障もありません。せめて一杯位と思ったのですが、こちらの時間が押していただけでなく、お店の閉店時間も迫っていたので残念ながら試飲は、断念せざるを得ませんでした(悲しい・・・)。

因みにこの奥で作業されている方の壁の向こうに醸造設備があり、葡萄を搬入したのちボトリングまで一貫して手掛けているそうです。

ワイナリーでは、赤や白の通常のワインだけでなく、リンゴやイチゴなどの果実酒も作っています。そのほか、ロゼや赤、白のスパークリング、オレンジワインなど、結構幅広いラインナップで驚きました。

ワインリストも充実。トータルで数10種類ものワインを販売していました。ただ、自社畑は2020年に栽培を開始したばかりで、現在400本程度の収穫(シャルドネ、ピノ・ノワールが半分づつ)しかなく、一般販売はまだ行っていないそうです。現在は、苗オーナーの会員の方のみ入手可能とのことで、数年後を目処に販売したいと仰ってました。ですので、原料となる葡萄は、山梨、長野、岩手等から購入しているそうです。

店内のポップにこの様なコラボも発見。重慶飯店は、横浜中華街を代表する中華四川料理の名店で、winebuff一行も最初ここに行こうかと思ったのですが、お値段を見て止めました(苦笑)。かなりの高級店です。そんなお店とコラボするなんで横濱ワイナリー侮りがたし。時間さえあればこのマリアージュも試したかったのですが・・・。

お店の人に話を聞き、精査?した結果、最終的にこのワイン「カベルネフラン」を購入。長野県安曇野市で収穫された葡萄を使用した珍しいカベルネフラン100%のワインです。樽を使わずステンレスタンクで醸造された後、瓶内熟成12ヶ月を経てリリース。早速、その夜の晩酌時に飲ませていただきました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

さて、無事にワイナリーでワインを入手したwinebuff達が向かったのは、横浜中華街。横浜にやってきてここに行かない手はありません。winebuffはここは初めてなのですが、美味しい中華には目がありません。きっとワインにベストマッチの中華料理が見つかる事でしょう。期待に胸を膨らませながら関帝廟通りの東側の門となる天長門をくぐります。

今晩のディナーは「秀味園」。この地で半世紀近く商いを続ける老舗の名店ですが、とてもリーズナブルです。飾らない家庭的な雰囲気の台湾料理なのですが、どれを食べても美味しい。winebuffも感動ものでした。

それでは、今晩頂いたメニューをご紹介します。奥の緑の皿がトウミョウ炒め。黄色の皿がエビと玉子炒め。手前の茶色の皿が飲茶コース(税抜1,280円!)の一品で大根もちです。

これらは、全て飲茶コースの品々で、カモ肉の燻製、焼き餃子、小籠包、シュウマイです。

コースはまだまだあります。五目炒飯にイカ団子入りスープ、そしてデザートの杏仁豆腐です。これだけ付いてこのお値段、お得感満載です!因みにクレジットカードは、使用不可で現金のみですのでご注意下さい。

こうなればやはり欲しいのは、ワイン。赤でも白でも何でもOKの気分だったのですが、とても残念なことにワインは置いてありませんでした。(紹興酒はもちろん、日本酒、焼酎、ビール、サワー類はあったのですが・・・。)仕方なく、桂花陳酒と杏露酒をグラスで頂きました。でもこれらの中国酒も美味しかった!

おまけの写真は、「横浜マリンタワー」と、その展望台から見た風景です。

今回のワイナリー紀行は、かなり近場の横浜だったのですが、新進の都市型マイクロワイナリーという事前情報とはかなり印象の異なる個性的なワイナリーでした。こういったステージのマイクロワイナリーはワイン作りを試行錯誤中のところも多く、せいぜい数品種のワイン生産に留まるケースが普通なのですが、ここは自社畑での栽培を行いつつ、多種多様のワインを作り出しています。今流行りのオレンジワインや、赤のスパークリング、葡萄以外の果実酒等、全国各地より原料を購入して手広く生産する、小さな店舗から想像出来ない馬力を持ったワイナリーだなと感心しました。まだまだwinebuffのワインレーダーから漏れている、このような小規模ワイナリーも多いのではと再認識したショートトリップでした。

[winebuff]

最近、このご時世でワインも値上がりし困っているwinebuffです。さて、2022年3度目のワイン旅行なのですが今年は全て関西地方。特に意識をしていたわけではなかったのですが、たまたまそうなってしまいました。和歌山、神戸と続いて今回は大阪です。大阪は以前、羽曳野や柏原のワイナリーを訪問した事があったのですが、この旅では変わり種のワイナリーに訪れました。

今年3度目の羽田-伊丹便。もう手慣れたもので特にトラブルも無く、スムーズに移動できました。午後便だったので早朝に有りがちな不便も無く、時間の余裕も十分。とはいえ、先週末、台風で3連休が台無しになったのに続き、今週も結構危なかった!運良く東に外れてくれましたが、もし本州を直撃していたらこの旅行も延期になっていたかもしれません。

今回宿泊するお宿は、「天然温泉 花風の湯 御宿 野乃 なんば」。ドーミーインブランドの和風プレミアムホテルで、なんばの日本橋駅徒歩1分と利便性抜群。ホテルの快適性はそのままに、都心で旅館気分と温泉が愉しめます。写真のように入り口から日本旅館の雰囲気全開です。インバウンド向けのなんちゃって日本風の匂いが漂っているところが少々不安ですが、早速チェックインしましょう。

ホテルは普通、部屋の中も土足ですが、ここは旅館同様、入り口で靴を脱いで素足で移動です。廊下もこの様に畳敷きで基本、スリッパもありません。(フロントで頼めばもらえますが。)郊外の温泉宿なら珍しくないのですが、繁華街のシティホテルでこの様式はあまり無いなと驚きました。

部屋の中ももちろん畳敷きです。和洋折衷ですがシングルベッドが2台しかなく、3人目、4人目は備え付けの和布団を敷きます。ちなみに障子の向こうは普通のガラス窓で隣のビルが見えます。雰囲気が台無しになるので開けてはいけません。あと、写真はありませんが、温泉もあり露天風呂風の外湯(もどき)やサウナも完備。風呂上がりにアイスや乳酸菌飲料のサービスもあり嬉しい限りです。winebuffは21時30分から供される無料のラーメンもしっかりいただきました。

さて、余裕をもってチェックインをしたので、まだディナーにはかなり時間があります。せっかくですので大阪観光をしようということで、近隣の大阪城にやってきました。大阪といえばやはり大阪城。ここを外すわけにはいきません。しかし、天守閣に登るためには16時30分までにチケットを購入する必要があり、城内を走っていたカートのようなタクシーに乗ってショートカット。

城門まで送って頂き、時間前に無事到着。winebuff一行は蚊の大群(大袈裟な)に襲われ難儀していましたが・・・。この門から入って暫く歩くと本丸に聳え立つ天守閣が眼前に現れます。

この天守閣は、豊臣、徳川時代に続く3代目のもので、昭和6年に市民の寄付金によって再建されました。高さ55mの鉄筋コンクリート製で、内部にはエレベータもあり、位置や形状からも以前の天守閣とは別物。良く観光客向けのハリボテと揶揄されたりもしますが、近くで見ると堂々としていて存在感がある立派な大阪のシンボルです。

エレベータで最上階の8階に上がると廻縁があり、外から大阪の360度の風景が楽しめます。金のシャチホコも見えますが、その向こうにある洋館が旧第四師団司令部庁舎で、現在のミライザ大阪城。winebuff一行は、この後ミライザでアイスを食べました。

さてさて、大阪城観光で時間を使ったのち、頃合いも良く19時に本日のメインイベント、「島之内フジマル醸造」」にやってきました。こんな夜に醸造所の見学?と思われた方、説明が足りませんでしたね。ここは、1階が醸造所で2階がレストランになっているのです。レストラン併設の醸造所というより、むしろレストランに醸造所が併設されているといった方が良いかもしれません。では、早速入ってみましょう。

ドアを潜るとすぐにこの様な階段が。バリアフリーでないのが残念ですが雰囲気がありますね。フジマル醸造所は、松屋駅から歩いて数分、南北に流れる運河に面した石材やセメントを扱う会社のビルに入っています。以前のブログで「清澄白河フジマル醸造所」を紹介したことがありましたが、今回の「島之内フジマル醸造所」とは、経営母体が同じです。清澄白河の方は、2015年オープンですが、島之内の方は2013年でこちらの方が歴史があります。

店内の作りは清澄白河のお店と似て木の温かみがある落ち着いた雰囲気です。カウンターが6席でテーブルが6卓、合わせて26席のどちらかといえば小規模のレストランです。

winebuff一行が入店した際はまだ空席があったのですが、あっという間に満席に。その後、何組かのお客さんがいらっしゃいましたが予約無しでは席が確保できず無念の撤退。木曜の夜でしたが三連休の前日だったので会社帰りの団体さんもちらほら。カップルや女性客も年齢高めでファミリー向けよりもワイン好きの大人の隠れ家という感じでしょうか。

料理は、ワインに合う創作イタリアンで、旬の食材を重視しているためメニューはかなり頻繁に更新されるそうです。一皿目は、「彩り野菜のテリーヌ、人参とベリーのソース」です。色彩も豊かなフジマル醸造所の名物料理、旬の野菜の美味しさが詰まっています!(メニューの受け売りです。以下、同文。)

お次は、「シュクレクールさんのプティバゲット」です。北新地にある有名店のパン屋さんのバゲットで噛めば噛むほど旨みを感じます。

パスタは、「フジマル特製!シンプルな濃厚トマトソース ブカティーニ」です。トマトソースにチーズを乗せただけのシンプルな一品です。小さな子供を連れていると辛かったり苦かったりする味付けは不可なので、こういったスタンダードなものをチョイスすることが多いです。とは言え、このうどんみたいなスパゲッティは何か懐かしい感じで美味しかったです。

今回食べたメニューでwinebuff一押しなのが温菜のこれ「豚足とジロール茸 インカのめざめ ガルビュールのグラタン仕立て デュカ風味」です(長い…)。メニューの文言には、「トロトロぷるんぷるんの豚足に、あんずのように甘い香りのジロール茸に栗のようにホクホク甘い、インカのめざめをスープグラタン仕立てに。熱々をハフハフする幸せ♡秋だな〜。」とありました。因みにご存知と思いますが「インカのめざめ」とは糖度の高い小ぶりのジャガイモです。味付けも良く、前述のバゲットをスープに浸して食べるとまさに絶品。

メインはやはり肉。「なにわ黒牛のグリル 大阪狭山産ダンデリオンのサラダ添え」です。大阪の銘柄牛「なにわ黒牛」の美味しさをダイレクトに感じる、フジマル醸造所の自慢の一品、だそうです。我々は100gで十分だったのですが、お店のスタッフの方がしきりに「これでは足りませんよ」と増量をプッシュ。それ以外でも、「もう一皿いかがですか?」と何度もリコメンド。さすが大阪商人、東京とはちょっと違いますな。

肝心要のワインはこちら。素晴らしい料理とマリアージュすべくチョイスしたのが「キュベパピーユ大阪RED2020」です。大阪自社農園のメルローとマスカットベーリーAのブレンドワイン。ベーリーA特有の甘い香りがありますが、味わいは酸味が強いミディアムライトボディ。昨今のベーリーAは、酸味を抑え果実味を重視した作りになっている事が多いのですが、これはクラシカルな味作り。正直、料理に合わせるにはもう少し力強いボディが良いのですが、日本の葡萄だとこのあたりが限界でしょうか?

ワインダイアリーのテイスティングメモ

お店を下調べしていた際とある記事に、二階のレストランの窓から運河が眺められるとあったのですが、夜間では流石に厳しいだろうと思い眺望は特に期待していませんでした。それでも少し覗いてみようかと席付近の窓を見たのですが、おやおやここから一階の醸造設備が俯瞰できるではありませんか。聞けば一階の醸造所も見学可能とのこと。

上から見ると何かを発酵させているように見えます。訪問時が9月ということだったので今年度の仕込み作業の最中でしょうか?後で詳細を伺ってみましょう。

スタッフの方に一階正面の扉の鍵を開けて頂き中に入ると、ところ狭しと樽やらバケツやらが置かれて足の踏み場もありません(と言うのは言い過ぎですが、設備が押し込められてとてもせまく感じたのは事実です)。見えにくいのですが、オレンジバケツの中にはジョージア製の、ワイン醸造、熟成等に使用する素焼きの粘土製容器「クヴェヴリ」が。これはオレンジワイン用とのことでした。

葡萄の発酵に使う巨大なバケツ。少なくとも10個はありました。大部分は空になっていたのですが、もう既に使い終えたということなのでしょうか?

その陰に隠れるようにして鎮座していたのが金属製の圧搾機。普通はイタリアなどから輸入するらしいのですが、これは大阪の町工場に図面を持ち込んで作って頂いた機器とのこと。輸入品は高価だからと言っておられましたが、これはこれで結構お値段が掛かったらしいです。でも故障時のメンテナンス費用など考えるとこの方がリーズナブルとの説明も。

先ほども見た発酵中のぶどう達。天然の酵母を加えて発酵させており、ぶくぶくと泡が出ていました。

奥に1個だけ日本製の杉樽も。日本製の樽を使うのは初めてだそうで、最初だけ使用してその後タンクに移すそうです。ジョージアのクヴェヴリもそうですが、圧搾機を自作したり和樽を使用したりと新進のワイナリーだけあって様々な手法を積極的に取り入れている姿勢に感服しました。

決して広いとはいえないスペースでぶどうの発酵からボトリング、ラベリング作業まで全てを行なっています。一通り説明を受けた後、歩いてホテルまで帰りました。ホテルの部屋ではお店で飲み残して持ち帰ったワインを寝酒に頂き、本日の予定は終了。そうそう、寝る前にはもちろん温泉にも入りました。

翌日は、もう少し大阪観光をという事でやってきました、万博記念公園。大阪のシンボルといえば大阪城や通天閣が真っ先に思い浮かびますが、万博記念公園の太陽の塔もそれと並び称されるくらい有名です。みなさんご存知、あの岡本太郎が1970年に開催された日本万国博覧会のために制作した芸術作品であり、万博終了後も引き続き万博記念公園に残されたもので、2020年には国の登録有形文化財に登録されています。

あまり写真では見ないのですが、背中はこうなっています。大阪城同様、鉄筋コンクリート製で全長71mと大阪城よりも高い建造物です。ただ、近くから見ると築50年以上経過しているということもあって老朽化が目立ちます。もともとは屋根が付いていたのですが、だいぶ前にそれも撤去されていますし、この塔もいつまで見られるか・・・。

万博終了後は、太陽の塔内部の観覧は中止されていたのですが、2018年に48年ぶりに内部を公開。新型コロナウィルス感染症予防のため暫く観覧が中断されていましたが、半年後に再開。winebuff一行もwebで事前予約をして塔の地下空間を探検してきました。

内部には、太陽の塔の4つめの顔「地底の太陽」のレプリカが飾られ妖しく光っていました。ちなみにこの地底の太陽は「人間の精神世界」を表現しているそうで、最新のプロジェクションマッピングも活用してリニューアルされていました。そして写真の「生命の樹」。原生時代から人類に至るまでの、約40億年に渡る生命の進化の過程を表現した芸術作品で高さは約41m。樹の枝には200体近くもの生き物が展示されています。生命の樹を取り囲むようにして配置されている螺旋階段を下から登って観覧するのですが、何分老朽化が激しい設備なので展示されている生き物も塗装が剥げたり、頭がもげて中の機械が露出しているものもありました。また、腕の部分の屋根へと続くエスカレータなども現在は稼働していません。館内のスタッフの方も施設保全にかなり注意を払っているようで、各観覧スペースの人数も厳しく制限されていました。それでも太陽の塔の真髄を垣間見る事ができてとても良い経験ができました。

さて、本日のワインですが、どうしましょうか。

公園はファミリーが昼間に行くような場所でワインなどとは程遠い世界。でも転んでもただでは起きない?winebff。万博記念公園に行く前にちゃっかり下調べをしておりました。ホテルからは阪急直結の地下鉄で山田駅までやってきて、モノレールに乗り換えたのですが、その山田駅付近に一軒良さげなワインショップを見つけました。それがここ「Nord wine store」です。

イタリアやフランスのビオワイン中心のラインナップで、イタリアで修行されたソムリエオーナーの趣味が色濃く反映された店内。かなりおしゃれです。カウンターもあってwinebuffが訪れた際も数人のお客さんがワインを楽しみながら談笑されていました。こういう時にはお店の人に聞くのが一番ですね。今晩の晩酌用ワインを探しているのですが、リコメンドお願いします!

そして数本出して頂いたワインの中から選んだのがこれ。ラングドック地方の赤ワイン「Domaine Bassac Jetaime」。カベルネフラン40%、グルナッシュ40%、シラー20%のブレンドで、なかなかコスパの良いワインでした。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

帰路も行きと同様伊丹空港から飛行機に乗りました。となればここは外せないでしょう。再びやってきました「大阪エアポートワイナリー」。今年二度目の訪問です。流石にインターバルが短かったのでお店に変化はないようでした。

前回同様、あまり時間が無かったため、ワインの購入のみで店内での飲食は残念ながら出来ませんでした。いつかはここでゆっくりワインを楽しみたいものですが。前見た時より醸造施設内が雑然としています。今が仕込み等で忙しい時期だからでしょうか。ところで店内のお客は一組のみ。流石にこの昼間の時間帯はお客さんが少なめです。

今回購入したのは、この一本。南オーストラリア州リバーランドのシャルドネを大阪エアポートワイナリーで醸造したものです。やはり葡萄は直接空輸したのでしょうか?味わいはジェントルなシャルドネで、優しいナチュラルな、どちらかというとソーヴィニヨンブランのような印象でした。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

今回は、珍しく畑を訪れる事が無い訪問記でした。いつもならばレンタカーを借りて山中や郊外の農地に赴き色々とお話を伺う、という流れなのですが、最近流行りの都市型マイクロワイナリーでは様相が違いました。特にフジマル醸造所は、多くの都市型ワイナリーが葡萄を他所から買い付け醸造のみ行うスタイルなのに対し、地元大阪に自社畑を持ち醸造設備を完備し、なおかつワインに合う本格的な料理も供するという熱量の多さ。果ては醸造設備を自作したり日本の樽で仕込んでみたりと、大阪らしいチャレンジ精神をも併せ持つ「おもろい」ワイナリー。とても印象に残りました。今後も頑張って我々ワイン愛好家を驚かせて欲しいなと思いました。

[winebuff]

本年2度目の投稿となります。お久しぶりのwinebuffです。今回は題名通り、兵庫県の2軒のワイナリーを訪問して参りました。目玉はなんと言っても世界唯一の空港ワイナリー「大阪エアポートワイナリー 」です。ビール醸造所がある空港は聞いたことがありましたがワインは初めてです。期待を胸に早速出発と行きましょう。

今回もお馴染みの羽田空港から伊丹空港へと空路移動です。前回は、早朝出発でかなりお疲れモードだったwinebuff一行。その反省点を活かし、この旅はゆとりを持った午後出発に変更。作戦は大成功、と言いたいところでしたが諸般の事情で予定していた便に乗れず、空港で時間を潰す事に。これがケチの付け始めで、この後何度も困難に立ち向かうことになりました。(大体はwinebuffのチョンボだったのですが・・・。)

伊丹空港は、出発・到着ロビーが2階となりますが、大阪エアポートワイナリーは3階にあり、1フロア上がります。この階は空港ホテル以外に飲食店が軒を連ねており、エアポートワイナリーもその一角にありました。ぱっと見普通のレストラン、というか南イタリア料理がメインのれっきとしたワインバルです。

レストランの外壁にどどんと大きく看板が。通行人はいやでも気付きます。以前、伊丹空港には、「グラシアス」というワインショップがあり、winebuffも出張の折によく足を運んだのですが、2018年の空港リニューアルに伴い閉店。代わりにこの様なワイン醸造所併設ワインバルが誕生した模様。製造免許が交付されたのが同年の4月5日だったことから、営業開始当初は他社ワインのみを提供していたとのことですが、現在も自社のワインのみならず、料理に合わせた多種多様なワインをマリアージュされているようです。

レジ横には、販売用のワイン棚があり、エアポートワイナリー以外にも各種ワインが販売されていました。残念な事にエアポートワイナリーの在庫が一種類しかなく、選択の余地なく同社のベーリーAを1本購入。元々製造本数が少ないでしょうから手に入れられただけで良しとしましょう。

ワインバルらしく、カウンターで気軽にワインが楽しめるようになっています。料理は南イタリア料理ですが、主に半径50マイル内の食材を使用と地産地消のコンセプトを掲げており、夜以外にランチも提供するなど、様々な用途に対応した間口の広いお店になっています。

そして奥のカウンター越しに見えるのがこの醸造所の5つのステンレスタンク。自社畑のブドウはまだ無い様ですが、山梨、長野、山形、北海道など、日本全国の契約農家から購入したブドウをここで醸造しています。自社のワインはボトルの販売だけでなくもちろんバルで楽しむことも可能です。何種類ものフレッシュなタップワインが常時提供されているとのことで、飲み比べてみるのも一興かと。

また、エアポートワイナリーでは、ソムリエ・ワインエキスパート資格2次試験対策講座も開講されており、単なるワインレストランというだけでなく、ワインの普及や啓蒙にも積極的に関わっており、自社畑でのワイン作りやその他ワインイベントなど今後の活動にも要注目です。

さて、伊丹空港で予定していたワインも無事入手し、バスで神戸三宮まで移動です。本日は、神戸泊でディナーも神戸で予定しており、時間も押していたので、神戸ハーバーランドの「三田屋」に直接足を運びました。神戸駅から相当歩いてようやくベイサイドのお店に到着。外見もそうですが、内装も古きよき?昭和の正統派レストランといった趣きで、重厚な作りです。

神戸に来たからにはやはり神戸牛。神戸に住んでいた経験もあるwinebuffでも殆ど食べた記憶が無い位の高級牛です。こんな時にしか食べられません。本来ならば、それに見合ったグレートなワインをチョイスすべきなのですが、そうするお会計がととんでもない事になってしまうため止む無くグラスワインを注文。(貧乏臭くてスミマセン・・・。)

写真は、一つが神戸牛のヒレステーキ、もう一つは、国産牛のヒレステーキ。値段は倍以上違います。さて、どちらが神戸牛か分かりますか?因みに、どちらもおいしかったのですが、winebuff的にはやはり神戸牛に軍配が上がりました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

ワインダイアリーのテイスティングメモ

レストランでの食事を堪能した後、タクシーで本日宿泊するANAクラウンプラザホテル神戸に移動。グラスワイン2杯では、全く足りなかったため、先ほど購入した大阪エアポートワイナリーのベーリーAを寝酒代わりに頂きました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

さて、翌朝、近所で借りたレンタカーでやってきましたここは、神戸市西区の小高い丘にある「神戸市立農業公園」こと神戸ワイナリー、通称「神戸ワイン城」です。現在、神戸市が半分近い資金を拠出して設立した半官半民の一般財団法人が運営を行なっています。神戸市西区、北区にある専用の畑と「神戸ワイナリー」内の畑の計約40ヘクタールでブドウを栽培。年間400トンものワインを産出する、国内大手のワイナリーです。農業公園の敷地としては200ヘクタールもあるとの事で、駐車場も広大です。営業が9時からと聞いて9時半過ぎにやってきたのですが、何故かショップ等は10時営業開始との事だったので暫く付近を散策。

駐車場付近の葡萄畑を拝見したのですが、あちこちに見慣れない看板が立っていました。よく見ると様々な企業の名前が。そう、ここはいわゆるワインオーナーズクラブの会員企業様のブドウ畑だったのです。関西の著名な企業の名前が散見され、なかなか手広くやっている印象を受けました。

ブドウはカベルネ・ソーヴィニヨン。生食用ブドウは、7月には既に市場に出ていますが、醸造用ブドウはまだまだこの程度。9月の収穫に向けて先は長そうです。

さて、10時も過ぎましたので、正門からワイナリーに入場致しましょう。入り口付近のバス乗り場に園内マップが立てられていました。ショップの他にも、カフェ、レストラン、バーベキュー場などなど、色々な施設があるようです。今回は、あまり時間もないのでショップメインですが、一通り探索してみることにします。

正門付近にはこの様な立派な石碑が。神戸ワイン発祥の地とありますが、1984年にこの神戸市立農業公園が開園し、同時に株式会社神戸ワインが設立されたとのこと。既に30年以上の歴史があります。

入り口の門を潜ると中央広場があります。修道院の中庭の様な佇まいで、朝一番ということもあり人影もまばら。ちょっと寂しい雰囲気もあります。この回廊沿いに施設が点在していますので、ひとつひとつ見ていきましょう。

この「ワイン熟成館」には、ワインができるまでの工程が説明されていますが、実際には、大小100もの熟成タンクが設置されている場所で、地下では300もの樽が熟成されています。

「工場館」では、そとから瓶詰めラインの見学ができます。訪問した時期はラインが稼働していなかったのでここは素通りしました。最大で6,000本/時のフルボトルの瓶詰めが可能らしく、このあたりも大手の設備だなと感心。ちなみに機械はドイツ製です。

こちらは「ワイナリーカフェ」。まだオープン前だったのでやはり素通り。お昼の時間帯に訪れたならばテイクアウトでランチをと思ったのですが残念です。お店の前では、1回200円のどうぶつの乗り物(年季が入って少々お疲れ気味)が所在なげにスタンバっています。

「ホテル神戸ワイン」、この施設はマップにも載っておらず、HPからも消えています。winebuffも初見でした。少し調べてみましたが随分前に閉鎖されたようです。そういえば、元々運営母体の、神戸市が9割以上出資していた第三セクター「神戸ワイン」も2014年に破産しています。まあこの種の半官半民の組織が債務超過で潰れる話はワイン業界でも良くある話なのですが、ちょっと手を広げすぎたのでしょうか。ワイン城も全体的に施設の老朽化が目立っており、経営の厳しさが感じられます。

屋外には、この様な古いワイン醸造機も展示されていました。これは3螺旋圧搾機で20世紀前半のものです。流石にここでは使われていなかったでしょうから、どこからか譲渡されたのでしょうか。

さあ、それではお待ちかね?のお買い物タイムです。一番乗りかと思いきや、winebuffより先に開店を待っていたお客さん達がいました。横手にワインミュージアムもあるようですが、それには目もくれずショップに急ぎます。

店内は改装されたのか真新しい雰囲気で、広々としています。そして、想像していた以上にワインの種類が多いですね。左手には試飲も出来るカウンターがあり、ワインの他にもノンアルコールのジュースやソフトクリームがありました。ワインの価格帯的には、1,000〜3,000円がメインで、白はシャルドネやリースリング、赤はメルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン系が多く見られました。ワインの他には、カレーやチーズケーキ、ジャムなど神戸土産的な物の数々。これは目移りがします。

何か面白いワインはないかと探していたところ発見しました。ワインショップで先行発売の変わり種ワイン「サクラ・カルテット」です。名前から想像できる通り、神戸産の4種類のブドウ、ヤマソービニオン(52%)、シラー(18%)、ムールヴェードル(18%)、カベルネ・ソーヴィニヨン(12%)のブレンドです。4,840円と結構なお値段(ショップで最も高価なワイン!)でしたが、好奇心に負けて1本購入。

昨日は、外食で散財したので、今晩はテイクアウトでホテルの部屋食にします。ホテルに隣接した新神戸オリエンタルアベニューの3階にある「金寶來」で美味しい中華料理を注文。

「牛肉と筍のオイスターソース炒め」、「海鮮ミンチのレタス包み」、「春巻き」、「エビ蒸し餃子」、「広東風チャーハン」、「揚げ胡麻団子」。見た目はあまりインスタ映えしませんが、どれもおいしかったですし、サクラ・カルテットとのマリアージュも良かったです。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

ワインマリアージュのメモ

翌日は、ホテル直結のロープウェイ乗り場から神戸布引ハーブ園へ。約200種、75,000株の花やハーブが咲き集う日本最大級のハーブ園です。神戸の観光スポットとしても有名で、12のテーマの異なる庭園があり、四季折々、様々な花やハーブを楽しむことができます(HPの受け売りです)。

ロープウェイの全長は1,460m。標高400mの山頂駅まで秒速4mで約10分間の空中散歩です。全面ガラス張りのゴンドラは360度全ての景色を見渡すことが出来、神戸の街並みと共に「布引の滝」等の名所を眺めることもできます。

山頂駅で降りると、四季折々の花が咲き集うウェルカムガーデンが目の前に広がります。写真の建物は、ドイツの古城「ヴァルトブルク城」をモチーフにしたレストハウスで、城門に囲われた広場では、レストランやギフトショップの他、各種イベントが行われるホールなどがあります。

ところで何故ワインブログでここにやってきたのか?と疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。そう、winebuffのお目当ては、土日のみ開催される「ハーブマルシェ」です。ハーブ園オリジナルのソーセージ盛り合わせや、ステーキに合わせてこだわりのドイツワインを楽しむ。大自然の中で優雅に(ちょっと早めの)ランチタイムを楽しもうと目論んだのですが。が・・・、あえなく雨天中止。がーん。仕方がないので、一行で宝探しゲームをしたりして、本来の目的である(べき)花やハーブを楽しみました。

画像は、ハーバーランドの観覧車です。今回は、兵庫の2箇所のワイナリーを巡りましたが、とても対照的でした。一つは、現在世界唯一の、空港に醸造所を持つ2018年設立のワイナリー。もう一つは、80年代から地場でワイン作りを行ってきた大手ワイナリー。片方は、畑はおろかワイナリーの設備も出来うる限り簡略化した、「レストランを併設」ではなく、「レストランに併設」されたマイクロワイナリー。もう一つは、広大な自社畑と醸造設備を持ち、レストランやホテルも併設した半官半民の大規模プロジェクトのワイナリー。神戸ワイナリーは一度破産し、その後も厳しい経営状況で奮闘していますが、大阪エアポートワイナリーは、新進気鋭で小回りが効き、活気があります。日本のワイナリーの歴史を辿るような感じで、色々と考えさせられる訪問でした。因みに、帰りの飛行機にも乗り遅れ急遽新幹線で帰京。トラブルが多発した今回の旅。この次からはちゃんと旅行計画を立てねばと反省。

それでは、また次の旅行でお会いしましょう。

[winebuff]