これはいかんと、流石にwinebuffも危機感を感じ、アドベンチャーワールドからホテルに戻る際、単独行動でワイン探索を実施。いつもならばワイナリーを訪問しその土地のワインを入手して、晩酌がてら飲むという流れなのですが、今回の和歌山旅行では、未だ何も実現出来ていません。元々、winebuffの失態で大幅に予定が狂った為で、誰にも文句は言えないのですが・・・。

車を飛ばしてやってきたのは、「ダイナミックOne」という地場の酒屋です。付近では、有数の品揃えで地元の酒も豊富との事。ここならばひょっとしたら和歌山のワインも置いているかと一縷の望みを持って入店。

店に入ると、既にアルコールの匂いがぷんぷんします。写真では見づらいのですが、奥に巨大な瓶がいくつも鎮座しており、どうやらそこから匂いが漂ってきている様子。瓶には、この地方のお酒(よく見ませんでしたが日本酒or焼酎)が入っており、量り売りされているようでした。うーむ、ここなら期待できそうです。

入り口右手の方がワイン売り場で、フランスやイタリア、その他各国のワインがずらりと並んでいます。品揃えは中々のもので、安価なデイリーワインから高価なプレミアムワインまで各種取り揃えてあります。日本のワインもいろいろあるようですね。んっ、棚の上段に並んでいる見慣れないワインは、ひょっとして和歌山のワインでしょうか?

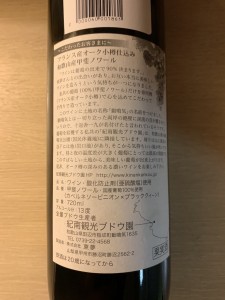

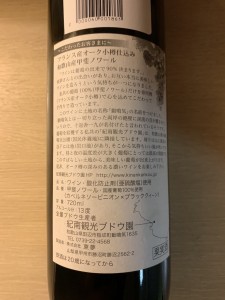

棚の最上段には、ポップがあって、和歌山のぶどうのみを使用した和歌山ワインですと誇らしげに書かれていました。が、winebuffが知っている、行こうとしていたワイナリーのワインではありません。このワインは知りませんでした。「動鳴気」という名前も相当インパクトがありますが、通常よりコストが4〜5倍!と謳っているワインなんて初めてです。

ワインのテイスティングに関しては、ダイアリーを参照して頂くとして、ブログではもう少し詳細な情報を記載しておきますね。この動鳴気は地名で、原料のぶどうを供給している紀南観光ブドウ園が和歌山県田辺市の動鳴気公園の近くにあることから命名されたようです。同園の甲斐ノワール100%ワインで、醸造は、山梨の東夢ワイナリーが担当しています。最近出来たワインかと思いきや、陳列してあったのは、2009や2010のビンテージ。結構以前から作っていらっしゃったようです。しかし一番新しいビンテージでも2010年とは、このワインは、長期熟成型なのでしょうか。割と謎なワインですが、とにかく貴重な和歌山ワインをゲットし、とれとれ市場のお寿司と一緒にマリアージュ。なんとかワインブログの面目を保ちました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

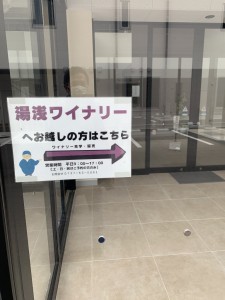

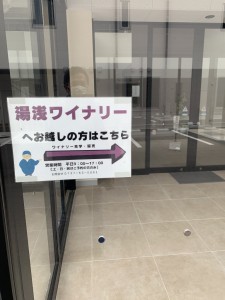

翌日、ホテルから関西空港に向かう途中で、待望のワイナリーに訪問。ここは、和歌山県有田郡湯浅町にある「湯浅ワイナリー」。湯浅町は、750年前に日本で初めて醤油が作られたという醤油発祥の地で、現在、和歌山随一の本格ワイナリーがあります。、写真は、湯浅ワイナリーの工場で、湯浅町の「一気通貫」産直加工流通加速化センターとして令和元年に建設。広い敷地に最新のワイン製造機器を備えたクリーンかつハイテクな工場との事、これは期待できそうです。

とはいえ、付近に人影はなく、しーんと静まり返っています。シーズンオフという事もあり、少々不安になってきました。もし、ワイナリーが休業ならば、この和歌山ワイナリー訪問記はどうなるのか?ブログの題名変えるか、などと思案しながら恐る恐る近づきます。

ああ、よかった。OPENの文字が見えました。本日は、開いているようですね。試飲もできるとありますので、多分販売もやっているでしょう。それでは、早速中に入ってみましょうか。

工場のエントランス付近には、湯浅町のミニチュア模型が展示されています。先ほど記したように、ここ湯浅町は醤油発祥の地で、付近には伝統的建造物群保存地区があります。時間が無かったのと、予約無しの一見さんは基本的に不可らしく訪問出来ませんでしたが、鎌倉時代に 禅僧覚心(後の法燈国師)が宋より径山寺味噌の製法を伝え、湯浅の良質な水で醤油が作られようになったという逸話が残っています。

エントランスから二階に上がると団体さん向けの試飲ルームがあり、その窓から一階の醸造設備が拝見できます。まだピカピカ光る最新設備の工場で、ちょうどワインの入れ替え作業が行われていました。奥に見えるステンレスタンクは、4万リットルの分の容量があるそうです。

側には、二種類のポップが飾られていました。ワイン以外にもリキュールも生産されているご様子。そうでしょう、和歌山と言えばぶどうというより梅とみかんですから、リキュールには最適です。とても興味が湧いてきました。色々とワイナリーの方にお聞きしてみましょう。

工場の一階にある試飲室。こちらで色々とお話を伺います。入り口には、大きなのれんが掛かっており、ど真ん中に大きく湯浅の文字が。一言でワイナリーと言ってもその設立意図は、多種多様で、個人の自己実現であったり、障害者支援の一環であったり、地方創生の担い手であったり色々なのですが、ここ湯浅ワイナリーは、土地に根ざした地場のワイナリーという感じです。

試飲室左手に製品のラインナップが。ずらりと並んだボトルを見ると、ワインよりもリキュールの方が種類が多いような・・・。お話によるとやはり、売り上げ的には、リキュールの方が多く、リキュール7割、ワイン3割程度だそうです。「勹果(ほうか)」というブランドのこれらリキュールは、和歌山の豊富な果実をもとに作られており、有田みかんや紀ノ川沿いのもも、紀州南高梅にゆず、じゃばらと多品種に渡っています。特に邪(じゃ)を祓う(はらう)ことから名付けられた「じゃばら」は、日本で唯一の飛び地として知られる人口500人程の秘境、北山村の産地で、ユズやダイダイ、カボスの仲間の柑橘類だそうで、とても珍しいものです。

この製品の陳列棚の奥に試飲用のカウンターがあります。残念ながら(いつも通り)、ドライバー担当のwinebuffは、試飲が出来ません。試飲を勧められ「いや、結構です。」と心苦しくも断ろうとした時、winebuff妻のpinomayuが、「私が飲む」と珍しく立候補。

テイスティングは、白のシャルドネと、ゆずとじゃばらのリキュール、合わせて3種類を試飲。因みに、ワインラベルに書かれている200は、100%のぶどうと100%のワインメイキングで優れた200%のワインを作りたいとの意図があるそうです。いわゆるお土産ワインではなく、拘りのある通向けのワインを目指しているとか。ぶどうは、山梨県北杜市から仕入れており、白赤同等位。将来的には湯浅のぶどうでワインを作りたいとの野望?も話して頂きました。

試飲室の一角には、何故か子供向けのコーナーが。早速、winebuff娘は、すみっこぐらしの塗り絵や鬼滅の刃の折り紙で熱心に遊んでいました。

お話は、ワイナリー事業部の部長さんで株式会社TOAの執行役員でもあらせられる井上さんにお伺いしました。営業部長さん?と思うほど話術が巧みで面白く、ついついお土産を買い過ぎてしまいました。井上さん、ありがとうございました。

winebuffは、木樽熟成のTOA 200 KAZEを1本購入。テイスティングは、ダイアリーをご参照あれ。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

pinomayuは、リキュールを大量に買い込んでいました。帰宅後、晩酌の際に私も少々お味見をさせて頂きました。写真は、「じゃばら」で、優しい味わいのゆずという感じ。アルコールも7度と軽めなのですいすい飲めます。元々は、鬼も逃げ出すほど酸っぱい事から邪を払うとされていたそうですが、これはかなり甘めの味わいで飲みやすかったです。

さて総括です。winebuffのチョンボはさておき、今回もワイン発展途上県?の地にお邪魔して色々なものを見て学びました(遊んでいたの間違いでは?)。日本ワインの今後を占う意味でも新興地のワイナリーを訪れるのは、とても意義深いものなのですが、それ以外でも新しい事に挑戦する熱意を直に感じる事が出来るので、winebuff的にもいつも楽しみにしています。湯浅ワイナリーの運営会社である株式会社TOAさんは、2014年に「和歌山ワイナリー 」も設立し(というかこちらが先?)、ぶどう栽培からチャレンジもされており、今後の展開にも大いに期待が出来ます。和歌山は、東京からのアクセスも良く温暖な気候で海山の食べ物も美味しいところであり、また後日訪れてみたいと思いました。

こんにちは、winebuffです。今年も頑張って、全国津々浦々のワイナリー巡りをやります!というわけで、本年最初のワイナリー訪問は、和歌山県です。和歌山と言えば、有田のみかんと紀州の梅が全国的にも有名ですが、もちろんぶどうの栽培も行われておりワイナリーもあります。3時半起きの早朝出発でややヘロヘロ気味なwinebuffとその一行ですが、まずは空路で大阪に向けて出発!

羽田空港に到着してようやく夜が明けてきました。この週末はお天気も良好で屋外活動にも支障が無いようです。寒風吹き荒ぶ荒天ならどうしようかと心配したのですが、大丈夫そうです。

飛行機は大きく揺れることもなく、定刻通り関西空港に到着。朝が早く、かつ新型コロナ感染症の影響もあり空港内はとても静かで人気もあまりありません。朝食をしっかり取るには早すぎたので、ここらで何か口にしようかと探したところ・・・。

第1ターミナル2階に「町家小路」というダイニングコートを発見。ここには、「すき屋」や「SUBWAY」、「STARBUCKS」といったお馴染みのお店が並んでいます。通常ですと人の往来も激しく時間帯によっては激混みになるそうなのですが、今は、ようやくお店が開き始めた頃合いでガラガラです。

知ったお店であれば味に不安もありませんしチェーン店でもよかったのですが、やはり旅ですからその土地でしか食べられないもの、珍しいものをと物色し、面白そうなお店を発見。

「おにぎりバーガー」。いや、むしろ「OnigiriBurger」が正式名称かな。ハンバーガーのように食べる日本文化とアメリカ文化を融合した新感覚なバーガーだそうです。おもいっきりインバウンド目当てな感じで若干引きますが、見た目は美味しそうです。

いわゆる普通のおにぎりよりも大きなサイズで、具もちょっと変わっていますね。焼いたスパムと薄焼き卵の上に肉味噌をはじめ、エビフライ、厚揚げ豆腐&あぶら味噌、大葉としそ昆布、神戸牛などの素材を挟んだメニューがずらっと並んでいます。いやあ、こんなお店は初めてです。結局、肉味噌、厚揚げなどを買い、(匂いが結構したので周りの人に顰蹙を買うと思い)待合席で急いで完食。美味しかったのですが、少し食べづらかったかも・・・。

さあ、いつもですと空港でレンタカーを借りてワイナリーに直行、となるのですが、実は前日に大問題が発生しwinebuff大いに落ち込む、という展開がありました。レンタカーを予約するのが遅すぎて一日目の分が確保出来ず、急遽電車移動となったのです。少し説明をしますと、ワイナリーは葡萄畑と一体、ないしは近隣に位置する事が多く、交通の不便な僻地というのが定番です。地方ですとタクシーを確保するのも大変で、ワイナリー廻りにレンタカーは欠かせない移動手段なのです。それなのに、このwinebuffの軽率野郎め!申し訳ありません(平謝り)。

ということで、本日のワイナリー訪問は延期になってしまい、電車とバスを乗り継ぎやって来たのは、ワインと全く関係のない「白浜エネルギーランド」というテーマパーク。ここは、白浜町にある科学館型テーマパークで、かの松下幸之助が出身県である和歌山県の観光振興を図るため、1981年に遊びながらエネルギーの大切さを学べるパークを作ったのが始まりです。なんと、施設で利用する電力は、地熱発電と風力発電によって賄われているそうです。

海側ゲートでチケットを購入し、エントラスを潜るとエスカレータで登ります。エネルギーの大切さを学ぶというテーマからお堅いところかと思いきや、結構バラエティに富んでいます。

エネゴン(このパークのキャラクターです)と一緒に自然エネルギーについて学ぶ「驚き映像エリア」は、想像通りの施設です。写真は、「太陽の街」という未来都市のミニチュアで、バックのスクリーンでエネゴンと博士がエネルギーの種類と活用法を紹介するという趣向でした。ミニチュアと3D映像が連動していて、とても迫力がありました。

パークには、それ以外にもミステリーゾーンやパラレルワールド、迷路等で体を動かす「体感迷宮エリア」、視覚錯覚を利用したトリックアートハウスや音を奏でる音の森がある「不思議な森エリア」など、エネルギーと関係あるのか?(でも子供が楽しそうなのでまあ良いか)という施設がたくさんあり、家族連れで一日中遊べるようになっています。winebuffも体力測定なるものをちょっとやってみましたが、ダメですね、老いには勝てませんでした(とほほ・・・)。

体を使うとお腹が空くのが道理。腹が減っては戦ができぬ、という事でパーク内のレストランにやってきました。この手のお店は、味はともかく手軽に食べられるメニューが揃っています。梅ラーメンとか梅うどんとか和歌山らしいですね。

さあ、何を食べようかなと食券売り場に向かったところ、んっ。こ、これは、なんだ。まるで火を吹くほどの激辛、「火山カレー」を発見。エネルギーランドらしい雄々しいメニューに触発され思わず注文。

うおー、これは辛い、辛すぎる!と煽ってみましたが、実は、これ中辛バージョンで全然辛くありませんでした。ちょっと話を盛りすぎました、スミマセン。因みに甘口もあります。写真に写っている恐竜は、チキンカツでこれも美味しかったです。

エネルギーランドで充実のひと時を過ごした後、再度ローカルバスに乗りホテルに移動。本日のお宿は、「ホテルハーヴェスト南紀田辺」。光る海、緑の山々、澄みきった青空。そんな自然あふれる南紀田辺の海辺に佇むリゾートホテルです。(ホテルの宣伝文句の受売りです。)

和洋室のお部屋は、広さも十分で、快適です。部屋からももちろん海が一望できます。昨今の事情で部屋食を取ることも多い我々にとって、畳とテーブルがある部屋は貴重です。普段は、ベッドや椅子を利用して食べたりするくらいなので。添い寝をしないでいいのも二重丸。

夕食は、ホテルから歩いて行ける近隣のレストラン「海鮮れすとらん勘八屋」にお邪魔しました。ここは、地元でとれた新鮮な魚介を使った海鮮料理を中心に提供する和食店です。

握り寿司12貫セットですが、とにかくネタが大きい。そしてリーズナブル。もちろんお味もグーです。普段はスーパーのパック寿司か、ごくまれにチェーン店の回転寿司い行く程度なので、この様な本格的なお寿司はそうとう久しぶりです。こういったお店は、(無くはないんでしょうが)ワインメインといったお店は少ないので、余計に足が遠のいていました。

ここは海鮮だけでなく、揚げ物も充実。写真の串カツは肉や野菜など種類も豊富で、とても美味しく頂きました。ワインにも合いそうでしたが、お酒は、ビールの他、日本酒・焼酎がメインでめぼしいワインは無し。そりゃそうですよね、海鮮居酒屋なんですから。とうとう、この日は、ワインとは全く関係の無い一日で終了。おいおい、ワインブログなのにそれで良いのか!と自問自問しつつ明日へ続く・・・。

翌日、風も穏やかな快晴の予報で、勇んでやって来たのは今度こそワイナリー、ではなくアドベンチャーワールド!?いや、実は、目指していた和歌山のワイナリーは、和歌山の湯浅町にあり、ホテルのある南紀田辺からかなり北、関西空港からだとちょうど中間辺りで、非常に行きづらい場所にあるのです(苦しい言い訳)。実態は、winebuffとしても家族サービスも必要で、ここは止む無く涙を飲んでまたまたテーマパークに行くという結論に。多数決ですから仕方ありません・・・。

気を取り直して、パークの説明をば少々。ここアドベンチャーワールドは、とにかくパンダで有名で、何とパンダを7匹も飼育しています。しかも、この季節ですとお客さんも少なく、パンダ見放題。遠くからパンダのお尻をチラ見する程度しか出来なかった上野動物園などとはレベルが違います。(上野動物園の方、気を悪くしないで。)

園内もパンダだらけ。ここにもパンダ、あそこにもパンダ。遊具も水飲み場も自販機もスタッフの仮装もみんなパンダ仕様です。

もちろん、園内のレストランもパンダメニュー全開。写真のものとは少し違いますが、winebuff娘もパンダのお子様ランチを注文。私は、寒かったので暖かい汁物をと思い、パンダそば。因みに、このパンダは、魚の練り物(はんぺん?)で出来ていて歯応えがありました。

もちろん、飼育されているのは、パンダだけではありません。アドベンチャーワールドには8種類、約450羽のペンギンが暮らしています。ペンギン王国の名に恥じない規模ですね。しかも、日本では2箇所しかないという、ペンギンの中で最も大きいエンペラーペンギンが見られるのです。来園時は、ちょうどエンペラーペンギンの赤ちゃんが誕生したすぐ後で、とても可愛いい姿を拝見できラッキーでした。

このパークはもともと「南紀白浜ワールドサファリ」と名付けられていたくらいで、サファリがメインといっても過言ではありません。写真の「ケニア号」という専用車に乗って巡るもよし、カートやジープ、はたまた自転車や徒歩でも探検可能(肉食獣エリア等は不可)とあって、子供も大人も楽しめる大人気アトラクションです。

そして、一番の感動と興奮を味わえるアトラクションは、これ、ビッグオーシャンで行われるイルカショー、マリンライブ「smile」です。イルカとトレーナが共演する大迫力のマリンライブで、様々な趣向が凝らされており、日本でも有数の素晴らしいパフォーマンスが楽しめます。winebuff一行もショーを観覧して大興奮。これだけでも来てよかったと思える内容でした。

しかし、winebuff娘的に最高だったのは、プレイゾーンの屋外遊具に加え、こちらの施設「エンジョイドーム」。雨天でも大丈夫な屋根付きドームで、こちらにもジェットコースターやメリーゴーランド等の遊具があり、体を使って遊べる「わくわくキッズジャングル」も。付き添い人のwinebuffは、じっと見ているだけだったので体が冷えて難儀しましたが。

一杯遊んだらお腹が空きます。今晩も昨晩に続き、海鮮物をチョイス。バスやレンタカーで何度も通りかかったので気になっていた「とれとれパーク」に。日本最大級の海鮮マーケットを中心とした白浜のリゾート施設で、市場やお寿司屋以外にも宿泊施設や温泉、屋形船など手広く商売しているようです。

我々は、「海鮮寿司とれとれ市場」に赴き、お寿司その他をテイクアウト 。今日はなかなか美味しそうです。って、全然ワインが出てこない!!これで良いのかwinebuff。ワインブログなのに結局一度もワインの話題が出てきませんでした。2visitasワインブログ、最大の危機?緊迫の次トピックに続く・・・。

みなさん、こんにちは。最近は、国内ワイナリーを精力的?に訪問するwinebuffです。最初、国内のワイナリー巡りといえば北海道や山梨などの有名どころが主だったのですが、四大産地など一通り行ってしまうと、その後は、あまり知られていないマイナーな地域にも足を伸ばすようになりました。昨今のワイナリーブームの追い風もあり、全国で新規ワイナリーが雨後の筍のように増え、もはやwinebuffもその総数を把握し切れていないほどです。ですので、まだまだ訪問可能なワイナリーが沢山あります。

前置きはさておき、今回は、中部地方、愛知と岐阜のワイナリーにお邪魔しました。名古屋駅まで新幹線で行き、その後は車移動です。今回は、今までに無い変わり種のワイナリーという事で、私もちょっと期待しています。何が変わっているかって?早速ご説明いたしましょう。

やってきたのは、多治見修道院。岐阜県多治見市にあるこの修道院は、1930年(昭和5年)にカトリック神言修道会のドイツ人宣教師モール神父によって設立されました。当時は、外国からの宣教師が大勢ここに来られ、日本語の勉強をしながら修道生活を送ったり、キリスト教布教のための拠点として利用されていたようです。中世ヨーロッパを彷彿とさせる独特の建物は、圧倒的な存在感があり、多治見市の観光地としても有名です。

でも何故、修道院?ワイナリーと何の関係があるの?と思われた方もいらっしゃるかと思います。winebuff一行が訪れたのは、もちろんここでワインを作っているからです。言い換えると、この修道院自体がワイナリーでもあるという事です。ふうむ、では早速、正門をくぐってみましょう。残念ながら建物内は撮影不可になっているので、屋外の写真のみになります。あしからずご了承ください。

建物入り口のすぐ側に修道院の地図があります。それを見ると一目瞭然なのですが、院内にぶどう畑が広がっています。3千坪にも及ぶワイン用ぶどうの栽培と地下の醸造施設、もうこれは立派なワイナリーです。実は、設立当初からここでミサ用ワインを作っており、後年それが多治見ワインとして世に広まっていったとか。日本で唯一の修道院ワインとしても有名なんです。

正門脇には、聖母マリア像が荘厳な立ち姿で訪問客を見守っています。こういったところは教会の定番風景ですね。そうそう、修道院と名前が付いているのですが、教会も併設されています。1930年の設立より(移転で一時期中断もありましたが)、院内にカトリック多治見教会があります。初代主任司祭は、修道院のモール神父が兼任されていたそうで、修道院の聖堂と一部施設を使用して宣教等の教会活動も行っているそうです。

建物の前に広がるぶどう畑ですが、訪問した11月は既に収穫は終了しており、ぶどうの枯れ葉が残るのみ。例年ですと11月に修道院主催のワインフェスタが開催されるのですが、去年今年と新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止となっており、やや寂しい雰囲気です。フェスタでは、フードの出店が並んだり、様々な国の修道院ワインが楽しめたりととても魅力的な催しのようだったのでとても残念です。来年こそは、復活して欲しいですね。

畑では、新しいぶどうの苗木を植えているところもありました。修道院の畑で栽培しているぶどうは、赤は、マスカット・ベーリーAやカベルネ・ソーヴィニヨン、白は、あまり聞き慣れないローズ・シオターという種類だそうです。ローズシオター種は、1920年代にかの川上善兵衛氏によって作られた、ベーリー種とシャスラー・シオター種の交配種です。

建物を回り込んで「やすらぎの道」を行きます。道の両脇もぶどう畑が広がっており、winebuff娘は、たんぽぽの綿毛を取るのに懸命でした(苦笑)。

やすらぎの道の終点に多治見修道院墓地があります。この地で宣教師としての使命を全うされた神言会司祭、修道士の方々が眠っておられます。静寂が支配している厳かな雰囲気の場所です。

建物を入るとすぐに大聖堂があり、大聖堂入り口右手に小さな売店がありました。そこでwinebuffは、赤ワインを1本購入。後述するワインフェスタの陶器のグラスで後日ワインを頂きました。因みにワインは、赤、白、ロゼ各一種類のみで、それぞれフルボトルとハーフボトルがありました。ハーフでも良いかなとも思ったのですが、ハーフの赤が売り切れだったのでフルボトルを購入。正直ちょっと高いと感じたのですが、寄付のつもりで買いました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

さてさて、修道院を後にしたwinebuff一行は、次は腹ごしらえとばかりに移動を開始。事前にあまり調べてこなかったのですが、付近で車が停められる美味しいお店を探し、前日重ためのディナーを食べていたこともあり、あっさり和食をチョイス。やってきたこの讃岐うどん屋「たじみ庵」もちょっと変わっていて、太陽社電気多治見工場の敷地内にありました。工場の社員さんらしき人たちも多く、一瞬社食かと思ったくらいです。お昼時で人も多く、結構待たされたのですが、食事自体はうどんという事もあり、さほど時間は掛かりませんでした。

せっかくですからご当地っぽいものをと思い(と言いながら讃岐ですが)、味噌煮込みうどんを頼みました。見た目よりもあっさりしていて味噌のしつこさは感じませんでした。

winebuff的には、こちらのカレーうどんの方が好みで、こちらもさほど辛くなくあっさり系の味付け。体もホカホカ暖まるのでこれからの季節にぴったりです。

体も暖まったところで、それでは次のワイナリーへと参りましょう。岐阜県から愛知県へと車を進めます。県跨ぎとなりますが、これから行くワイナリーは多治見修道院と関係の深いところです。何故なら、多治見修道院のワインを醸造しているのが訪問予定の小牧ワイナリーだからです。修道院から車で20数分、15km程離れたところに小牧ワイナリー があります。このワイナリーも昨今の感染症対策でサービスを制限しておりオープンしているか少々不安だったのですが、よかった開いていました。

建物は、この様にショップとカフェ、多目的ホールの入っている棟と醸造施設の棟の2つに分かれています。小牧ワイナリーは、正式名称が「社会福祉法人AJU自立の家 小牧ワイナリー ななつぼし葡萄酒工房」といい、障害者の就労支援の場として愛知県小牧市に2015年にオープンしました。新進のワイナリーの様に思えますが、実は、2003年よりワイン事業に取り組んでいるそうで、元々は多治見修道院でワインを作っておられたとの事。現在は、ここ小牧ワイナリーと多治見修道院で、障害者の方々がぶどうの栽培と醸造、それに販売までされているそうです。このあたりは、ココ・ファーム・ワイナリーのこころみ学園と合い通ずるものがありますね。

まずは右手のショップに入ってみましょう。残念ながらカフェの方は現在休業中で、近日再開に向けて準備されているそうです。当初、ここでお茶かランチをと考えていたのですが、まあこれは仕方ありませんね。因みにゴールデンウイークに開催されるワイナリーのビッグイベント、春のぶどう酒祭りも今年は中止に。早く以前の様な日常が戻ってきて欲しいと切に願っています。

ワインのブランドは、「ななつぼし」。幸せを運ぶと言われるてんとう虫からとった「ななつぼし」が名前の由来だそうで、小牧産や名古屋産のぶどうの他に山形県産のぶどうを使ったワインがありました。オーストラリアに所有する畑のぶどうで作ったワインもあり、こちらはAJUワインとして販売。変わり種は、写真中央に見える「料理用ワイン」。ワイナリーで料理酒が売られているのはあまりない上、普通にワイン用フルボトルで販売されていたのには少々驚きました。

そして、ワインの購入者には、もれなく陶器製のワイングラスをプレゼント。太っ腹と思ったのですが、よく見ると多治見修道院のワインフェスタの刻印が入っています。それも10年以上前のもの。余り物の処分かよと突っ込みたくなりましたが、AJUワインを1本購入したということもあり有り難く1つ頂戴しました。(前述の写真参照)

ワインダイアリーのテイスティングメモ

さて、無事ワインもゲットしてショップを出てふと横を見ると、二つの棟の間に通路らしきものが。「ぶどう広場 見学順路」と張り紙がしてあり、誘導の矢印も。奥の方に何かあるようですので、見てみることにしましょう。

右手には、かなり年季の入ったワイン樽が二つ。塗装し直しているようですが、ワインが入ってる様には見えません。確信はありませんが、多分、使い終わった樽をテーブル等に再利用しようとしているのでは無いでしょうか?

左手には、飛ばされないよう生木の重しを乗せたテントが。よく見ると小さな説明板がついています。「アパッシメント製法(日陰干し)実験場」と書いてあります。日陰の「日」の部分に「ここ重要」とわざわざ注釈が打ってありました。アパッシメントは、ご存知の方もいると思いますが、イタリアやチリなどで行われる、完熟ブドウを3、4ヵ月陰干しし水分を取り除いて糖度を上げる手法です。糖度の高いぶどうを使った方が良いワインが出来るのですが、いちいち陰干しをするのは手間と時間が掛かります。しかし、小牧ワイナリーでは、「陰干し」ではなく「日陰干し」なんですね。ぶどうを日に当てて乾燥して良いのでしょうか?説明には、更に「10月から2(3)月まで。絞って発酵まで行けたら儲けもの」とありました。なかなか面白い取り組みですね。

通路を抜けると裏手に出ます。「ぶどう広場」はいずこに?どう見ても作業場で、薪の様なものが散乱しています。人っ子ひとり見えません。その向こうには、既に収穫を終えたぶどう畑が広がっています。写真には写っていないのですが、施設の前が広場になっており、子供の遊具やアスレチック器具が設置されていました。winebuff娘も遊具で遊びましたし、車でやってきた家族も何組かいました。ワイナリーは近隣住民の憩いの場としても利用されている様子でした。

おまけ:帰りの新幹線では、富士山がとても綺麗に見えました。

今回は、というか今回もワイン過疎地(もとい新興地)のワイナリーに足を運びました。町おこしの6次産業の一助としてワイナリーを起こす、または脱サラして自己実現のマイクロワイナリーを起こすなどというパターンは多いのですが、この様に障害者支援の一環としてのワイナリー起業はそれほど多くなく、とても印象的でした。また、その様なワイナリーが修道院とつながり協力しあっているというのも稀有な例かと。正直ワインの味は優れていると言い難いのですが、修道院ワインもななつぼしワインも今後に期待したいと思ったwinebuffでした。

[winebuff]

winebuffです。最近は、世の中もだいぶ落ち着きを取り戻してまいりましたが、皆さまお変わりないでしょうか。今回は、初めて広島、愛媛のワイナリーに行ってきました。瀬戸内海のしまなみ海道を通ってシーサイドドライブを楽しみながら、付近のワイナリーにも訪れるというなかなか魅力的な旅行です。皆さまご存知の通り、瀬戸内地域は、あまりワイナリーは多く無く今まで訪問する事はありませんでした。海沿いの土地だとお世辞にも葡萄の育成に適しているとは言えませんし、そもそも海と山に囲まれ耕作地が十分確保出来ないと思われます。とは言え、昨今のワイナリーブームでこの辺りにも新しいワイナリーがいくつも出来てきたようです。今回お邪魔した二箇所のワイナリーもどちらも新進気鋭?のワイナリーです。それでは、早速、レンタカーを借りて出発です。

広島空港から車で30分ほど離れた海沿いの町にやってきました。ここは風光明美な三原瀬戸を目前に臨む広島県三原市須波西地区で、ワイナリーは元々は造船所だったところを再開発したそうです。日本全国のワイナリーを巡ると、長閑な雰囲気の昔ながらの工場みたいなところもよく拝見するのですが、ここは建物のデザイン一つとってもかなり「攻めて」いるクール系?ワイナリーです。

入り口からすぐ脇に「器と陶芸教室」の建物があり、ここがワイナリーかと一瞬間違えそうになりますが、そのままやり過ごして進むと瀬戸内醸造所の建物が見えてきます。この辺は、雑草の生えかけたアスファルトが剥き出しの空き地でやや寂しさを感じます。

左手の醸造所の施設と右手のショップ&レストランの建物を繋ぐ中央に入り口があります。このご時世なので、新型コロナ感染症予防の為の立て札が立っています。レストラン利用者とワイン購入者以外は立ち入り禁止との物々しい文言にも負けず、先ずはショップに入ります。

近くで拝見すると、この建物のこだわり方がよく分かります。某有名建築事務所のデザインで、外壁は瀬戸内の島嶼部などで使われる焼杉が使われているそうです。そのこだわりは、建物のデザインに止まらず、内装はもちろんレストランで供する器の一つにまで細部に及んでいます。

まずは(というか、開いている入り口がここしかなかったので)、右手のショップ&レストラン棟に向かいます。このレストラン「mio(澪)」は、水面を船が走る航跡という意味から名付けられたそうです。もちろん瀬戸内醸造所のワインに合うフードを提供する意味合いが大きいのですが、ワインと同様、瀬戸内という地域を味覚で体験というコンセプトで料理も考えられているようです。東京の某有名シェフが料理を監修し、ひろしまシェフ・コンクールの成績優秀者のシェフが調理するという気合の入りようです。

入り口付近に立て看板が置かれています。本日のランチメニューでしょうか。最初、このレストランでランチを取ろうかと考えていたのですが、事前予約が必要な時間制のコース料理のみで時間も掛かるし、せっかくワインとのペアリング前提の料理なのに車移動なのでワインも飲めないとあって断念。今回は、ショップでワインを調達するのみと考えていました。予約無しでOKのティタイムに供されるかき氷やパフェなんかも美味しそうでしたが・・・。

建物に入ってすぐ右手にショップがあり、瀬戸内醸造所の各種ワインが陳列されています。白・赤ワインにスパークリング、それからシードルも。少し意外だったのは、シードルに結構力を入れられていた事です。リンゴのお酒ですが、リンゴと言えば青森や長野、山形といった寒い地域が思い浮かびます。(長野や山形はワインの4大名産地でもあります)。失礼ですが、広島もリンゴ取れたんだというのが最初の感想だったのですが、生産量等では全国10数位程度で結構取れるんですね。陳列されていたシードルは、広島県庄原市高野町産、同東城町産、そして山口県山口市阿東徳佐産のリンゴで作られており、それぞれの名前を冠していました。

奥の方には、レストランがあり、姿はよく見えませんでしたが、雑談するお客さん方の声が聞こえてました。カウンターのブルー塗装は海をイメージしているのでしょうか、平日という事もあり店内は閑散としていましたが、シンプルだけど木の温もりも感じられるセンスの良い内装に感心しました。このレストランで面白かったのは、コース料理の締めで自家製手打ち麺が出るそうで、毎日ここのキッチンで岡山県産の石臼で引かれた小麦を使って手打ちしているそうです。ああ、食べたかったなあ・・・。

レストラン入り口左手には、試験管の様な細い花瓶に植えられた一輪挿しがセンス良く並び、後方の海が借景になって雰囲気を醸し出しています。こういう小物ひとつ取ってもセンスの良さが伺えますね。winebuff的には、若干スノッブで敷居が高く感じられるところもあるのですが、地方でこんなお洒落なお店に出会えるとは(失礼な!)やはり旅は新しい発見が沢山あって楽しいですね。

そんな事を考えながら店内をブラブラしていたところ、お店の方から「ワインお好きなんですか?」と声を掛けられました。ええ、好きですとも、大好きでございます。スタッフの方は、それからしばらくwinebuffの自慢話を聞いてくださっていたのですが、おもむろに「それでは醸造所をご案内しましょうか?」とのありがたいお言葉を頂きました。もちろん快諾。早速、反対側の醸造所の建物に案内して頂きました。

案内は、ショップスタッフさんではなく、醸造責任者の行安さんに行って頂きました。行安さんは、元々世羅ワイナリーの醸造責任者を勤められた方で経験豊富な方です。なぜ瀬戸内醸造所に?という問いには、新しい挑戦が出来るのが魅力とお答え頂きました。実際、小規模のワイナリーなので行安さんが基本的に一人で醸造所をマネージされているようでした。

年間1.5万本の小規模ワイナリーの醸造所は、かなりコンパクトにまとまっています。瀬戸内の葡萄だけでなく、中国地方の葡萄なども使用されているようです。地元の葡萄に拘っているのではなく、良い素材を使って良いワインを作りたいというシンプルな考えは、winebuff的にも好意が持てます。今は、契約農家さんからの調達のようですが、地元三原市に自社畑も開拓中とのことで、三年後の収穫を目指して奮闘されているとか。

タンクに氷が張っていますが、これは酒石酸を出さないように冷やしているのだそうです。因みに、今年の葡萄は、雨が多くてかなり厳しい出来とのこと。ラインナップは、赤が多いのですが、今年は土地の食材に合うライトテイストな作りを目指すと仰っていました。既にスパークリングワインも作られていて、定期的にボトルを回すための「ピュピトル」と呼ばれる木製の装置が設置されていましたが、今後はオレンジワインにも挑戦したいとも。なかなかチャレンジャブルな方でした。

説明して頂いた後、ショップで今晩の晩酌用ワインにと「三原ニューベリーA」を一本調達。ニューベリーAは、生食用とし優れた品質を持つ種無ぶどうで地元では「佛通寺ブドウ」として有名なのだそうです。そのぶどうを使用して瓶内二次発酵によるライトテイストな発泡ワインが出来上がりました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

まだ少し時間があったので建物の庭側に出てみました。造船所跡地ということなので、まだ船台や桟橋の様なものが残っています。さすがに風光明媚と謳われるだけあって島の点在する海面は鏡の様に凪いで、まるで風景画の様相を呈していました。

海側から振り返ってみると、ゴツゴツと剥き出しの岩が雑草が目立ちます。ここでバーベキューもできる様ですが、当然この辺も今後開発されるのでしょう。細かい部分にも妥協をせず理想のワイナリー、ワイン作りに邁進する新進の瀬戸内醸造所さんには期待しかありません。今後も注目のワイナリーのひとつです。

さて、瀬戸内醸造所を後にしたwinebuff一行ですが、次のワイナリーに向かう前に腹ごしらえが必要です。せっかく広島に来たのだから地場の美味しいお店に行きたいと思うのですが・・・。

そこで、やってきたのが尾道の「ジョンバーガー&カフェ」。三原から尾道まで足を伸ばしましたが、これはしまなみ海道を通る必要があった為で、付近に駐車スペースのあるお店をと考えて駐車場完備とあったここにしました。木製の大きな本棚とステージを備えた木の温もりある店内で、注文後に作るハンバーガーやsandwichが人気です。音楽好きのマスターが落ち着いた所作のナイスシルバー?で、おもてなしもグッドでした。早速、ハンバーガーを注文。注文後に作り始めるとのことでしたので、こじんまりとした綺麗なお庭を眺めながら待つこと暫し10分程度。

やってきたのが巨大バーガー、というほどでもなく想像よりも小ぶりのハンバーガー。でもそのまま食べると口が裂けそうになるので、ナイフとフォークで切りながら頂きました。東京でもハンバーガーの名店がいくつもあるのでさほど感動はありませんでしたが、雰囲気の良いお店プラス旅の高揚感で満足して食べられました。

さあ、お腹も満たして元気も回復しました。ここからは車でしまなみ海道を渡って行きます。残念なことにかなり時間が押していたので、展望台等で風景写真を撮る暇もなく、文字での説明になりますが、島から島へ大きな橋を伝って進んでいきます。本来のしまなみ海道は、広島と四国の愛媛県を繋ぐ有料道路なのですが、我々は、途中から本道を外れて呉方面に向かいます。何故なら目指す二軒目のワイナリーが瀬戸内海の大三島にあるからです。

まず尾道大橋を渡って向島に向かい、因島大橋を渡って因島に。さらに生口橋を渡って生口島を横断し、多々羅大橋を通過すると目当ての大三島に到着です。本来ならここから大三島橋を通って伯方島に上陸し、伯方・大島大橋を超えて村上水軍で有名な大島を経由し最終的に四国に到達しますが、我々はここで海道を外れました。長閑な島をドライブしやってきたこの「大三島みんなの家」は、大山祇神社参道に建つ元法務局を改修した建物だそうで、かなり年季が入っています。winebuffの子供の頃にはこんな家ばかりだったのですが、都心ではもう見ることも難しい昔ながらの木造建築です。

運良くお店が開いていましたね。それでは、お邪魔してみましょう。ここ大三島でも他の地方同様、過疎化の問題等で町の活性化が重要課題となっており、様々な取り組みがなされています。なかでも「大三島プロジェクト」と題した各種の取り組みは、大手メディアでも取り上げられ有名になりました。廃校になった小学校をリノベートしてホテルにしたり、建築ミュージアムを建てたりするプロジェクトに加え、放棄されたみかん畑を再生しワイン用のぶどう畑として六次産業の一助とするというプロジェクトも進行中です。

建物内は、法務局当時のものをできるだけ活かした作りになっているため、winebuffにとっては懐かしい感じです。入り口すぐのカウンターは、お役所っぽいいかめしい雰囲気ですが、右手のオフィススペースでは、数人のスタッフ?の方がオープンにわいわい熱く語り合っていらっしゃいました。接客して頂いたスタッフの方は東京からの移住者らしく、地元の人以外にも多くのUターンや移住者の方が集ってこの島の未来を作ろうと頑張っていらっしゃいます。

因みにここは愛媛県ですので、全国的にもみかんの名産地として有名です。大三島でもあちこちにみかん畑があって良質のみかんが採れるようですね。

瀬戸内醸造所では、三種類の産地のリンゴのシードルが販売されていましたが、こちらは三種類のみかんワイン、ネーブルスパークリングが売られていました。一見ジュースの様にも見えますが、皮ごと搾った果汁を発酵し瓶内二次発酵で仕上げたアルコール度数6.0〜6.5%の立派なお酒ですのでお間違えなきよう。

そのほか、野菜のピクルスやカシューナッツ、大三島に関連の深い書籍なども陳列されていました。

そして肝心のワインですが、こちらも主力はベーリーA。年間を通して降雨量が少なく、夏季に晴天が続く少雨の瀬戸内気候は山梨の勝沼と非常に似ているそうで、ぶどうの成長にとって最高の条件です。写真の「島紅」は、もちろん大三島の畑で育った葡萄から作られた大三島ワインでマスカット・ベーリーA100%の樽熟成です。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

「大三島みんなの家」プロジェクトには、建築事務所の方々が携わっているようで、とてもセンスが良いです。無理に背伸びせずその土地柄に合わせたデザインを少し洗練させた様な、肩にあまり力の入っていない穏やかさが好感が持てました。東京とは時間の流れの早さが全然違う印象で、こんなところでのんびりと暮らしてみたいと思いました。(実際は、土地の方々は大変なご苦労もされていらっしゃるのでしょうが・・・。)睡眠時間を削って生きているwinebuffの切実な思いです。はい、私事で申し訳ありませんでした・・・。

本当に時間が無かったので、(winebuff娘が久々にゴネる展開もあり)、話もそこそこに車を飛ばしてフェリーの港まで。途中道を間違えると言う致命的なアクシデントも発生したのですがなんとか船の時間に間に合いました。遅れると2時間以上船が無いので久々に必死の走りでした。そしてフェリーで大三島を後にすると、またまた島を伝って無事広島へと戻って行きました。

おまけ:ホテルへ向かう最中、呉市に立ち寄りwinebuffが行きたかった海上自衛隊呉史料館、通称「てつのくじら館」にも行きました。本物の潜水艦(退役してますが)に入れるのは日本でここだけとあって以前から行きたかった場所です。(winebuffは昔ミリオタだったもので。)日もとっぷり暮れ暗くなってからようやくホテルへ到着し長い一日が終わりました。

今回の瀬戸内のワイナリー紀行は、時間の都合もあり二軒だけでしたが、とても印象深いものでした。瀬戸内醸造所と大三島みんなのワイナリーは、どちらも若い新進のワイナリーなのですが、コンセプトはかなり違うように感じました。地場の葡萄にあまり拘らず、既存の概念の囚われず新しい物を生み出すクール系の瀬戸内醸造所と、大三島の活性化が第一の目的で地場の畑や葡萄を活用する、地元の人との交流・協力を重視するほっこり系?の大三島みんなのワイナリー。でもどちらもワインにかける熱量がとても多く若い方々が生き生きとして取り組んでおられました。これからもどちらのワイナリーも応援したいと思ったwinebuffでした。

[winebuff]

みなさま、お元気でしょうか?winebuffです。

相変わらず新型コロナウイルス感染症が収まらない昨今、気軽に旅行できない日々が続きます。コロナ前は年に数回は遠出をして各所のワイナリーを巡っていたのですが、コロナ後は基本的に近場がメイン。少なくとも飛行機を利用した遠征はNGとなっております。去年、今年と車や電車を利用して関東近辺のワイナリー訪問を繰り返していたのですが、少々ネタ切れの雰囲気も・・・。しかし、愚痴を言っても仕方ありません。気を取り直して、今回はかなり近場のワイナリーを攻めて?みました。

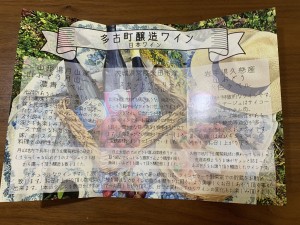

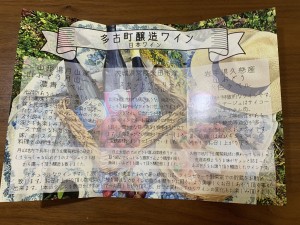

winebuff一行が車でやってきたのは、千葉県多古町にある「船越ワイナリー」。2020年に設立されたという出来立てホヤホヤの新進ワイナリーです。なんと千葉県でワイン醸造所の設立は、齊藤ぶどう園に次いで90年ぶりのこと、ずいぶん待たせましたねえ(ほんとに待ってたのか?)以前、長野の某ワイナリーを訪問しようと事前調査調していた際オーナーが書かれた設立理由を拝読したのですが、ここ多古町でも同様に主力の農業に関して高齢化や後継者不足などの問題が発生しており、町おこしと農業活性化の為にワイナリーを立ち上げたそうです。

多古町の船越地区に立ち上げたので「船越ワイナリー」ですか。メンバーの平均年齢が還暦を超えている事に加え、ワイン作りの経験は一切無しという一見無謀な挑戦の様にも思えますが、反対にその年齢で新しいビジネスにチャレンジしようとする精神が素晴らしい。winebuffは感服いたしました。

ルートを確認したところGoogle Mapでは、目的地がただの雑木林だったので一抹の不安があったのですが、実際訪れてみると、(ワイナリーに到る道がちょっと狭かったのですが)ピカピカの建物が出迎えてくれました。この地区でも以前は、葡萄農園が10軒ほどあったとの事なので葡萄自体の栽培は可能なのでしょうが、(winebuffが見た限りでは)付近に葡萄が生茂る豊かな農耕地は確認できませんでした。上述した理由で葡萄農園も減少しているのでしょうか。今まで国内、海外のワイナリーを幾度となく訪問しましたが、ワイン作りが盛んな地域は、ワインで潤っており総じて町が綺麗に整備されていました。この船越地区でもそうした未来を夢見てワイナリーを立ち上げられたのでしょう。5年後、10年後、この地区がどう変わっていくかとても興味があります。

入り口で見えた白い建物が醸造設備を収めた施設になります。ワイナリーと一言で言っても色々な種類があり、自社畑と自前の醸造設備持つ大手のワイナリーもあれば、葡萄栽培のみで委託醸造するところや醸造設備のみで葡萄は契約農家から買い付けるところもあります。船越ワイナリーは醸造設備を有していますが、現時点では葡萄は各所から供給して貰っています。しかし、数年後には(頂いたパンフには2024年辺りと書かれていましたが)、多古町産のぶどうでワイン作りを開始されるそうです。

スタッフの方の許可を得て内部を拝見しました。真新しいステンレスタンクがいくつも鎮座していらっしゃいます。去年の秋に初めての醸造を行ったそうで、まだ機材全般が新しいですね。昨年は、山ぶどうとマスカットベーリーAの醸造を、種も皮も一緒に発酵させる「かもし発酵」で実施したとの事。初年度ながら、日本酒を作る際もろみを入れてお酒を絞る「酒袋」にぶどうを入れて絞るという「フナコシstyle」なるものを発明。モチベーションの高さがどれほどのものか伺えます。

もう少し詳しく説明すると、今回は、茨城県産「マスカット・ベリーA」2.5トン、岩手県産「山ぶどう」2.5トン、山形県産「山ぶどう」1.5トンを絞り、3.8トンの絞り汁を7つのタンクに分けて発酵させたそうです。

醸造施設の真向かいにあるのが、これも真新しいコンクリートの建物で、ここは、貯蔵施設になるそうです。まだ中は空っぽで、ステンレスの棚が並んでいますが、近い将来ここに沢山のフレンチ樽が積み上げられるのでしょうか、楽しみですね。ただ、この施設は自然貯蔵なのでしょうか、訪問した日もそうだったのですが、夏の暑さが気になります。もちろん、何かしら対策をされるとは思いますが。

ところで、最近話題によくなる「SDGs」。winebuff娘の通う幼稚園でも積極的な取り組みを行っていて度々メディアでも取り上げられる位なのですが(SDGsと称して使っている部屋の電気を消しまくるのは止めて欲しい・・・)、船越ワイナリーでも同様の取り組みとして、ワインの絞りカス(皮と種)を廃棄では無く肥料として活用されているそうです。カスといっても圧搾機で絞ると40kgほどにもなるらしく、その分量も馬鹿になりません。どれだけ最新の機器を使用し科学に裏付けされた手法で作ろうと、ワインはブドウの絞り汁を発酵させて作ると数千年昔から変わらない原始的な作り方なので、持続可能な取り組みとは相性が良いのでしょう。

ワイナリーの入り口付近にある警備員が待機するような掘立小屋(スミマセン)が実は、事務所です。訪問前に色々とネットで調べていた際、9月度は(忙しい為)ワイナリーでの販売を休止との告知もあり、当日も多分担当者の方は不在だろうと思い、近くの道の駅でワインを購入する予定でした。とりあえずワイナリーで写真を何枚か撮ってすぐに道の駅に移動しようとwinebuffは車すら降りなかったのですが、まさかのスタッフの方発見!色々とお話を伺う事が出来ました。

初ビンテージのワインは、この三種類でいずれも赤ワインです。岩手県久慈産「山ぶどう」を使ったワインは水色ラベル。綺麗な酸味が特徴的とありますが、アルコール度数も低めで熱い夏の日に冷やしてゴクゴク飲むのも良さそうです。茨城県常陸太田市産「マスカットベーリーA」を使ったワインはピンクラベル。すっきり軽やかでバランスが良く優しい口当たりと説明があり、日本食、特に醤油系のフードとの相性が良さそうです。山形県月山産「山ぶどう」は濃青ラベル。三種の内で一番しっかりとした、肉料理やコクのある料理とのマリアージュが最高とのこと。winebuffは、迷わず?山形県月山産「山ぶどう」を1本購入。早速、その晩、テイスティングさせていただきました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

購入時、事務所にお邪魔をし、雑談をしながらふと横を見ると、見かけないラベルのボトルが並んでいるのを発見。聞くと次ビンテージ用のラベルとか。しかも種類が二種類増えています。追加となるワインが何かお聞きするのを失念してしまいましたが、ラベルのデザインに付いて説明をお聞きしました。ラベルに描かれているのは、カワセミで、多古町を南北に流れる栗山川にも生息する鳥だそうです。カワセミは水の綺麗な川に生息する鳥で、いつまでも綺麗な水であることを願って、多古町に縁のある黒板アートの「すずきらな」さんに描いて頂いたそうです。

ワイナリーで頂いたパンフにワインについての詳細な説明が書かれていました。そこでは触れられていなかったのですが、自社畑は、10年位前までブドウ畑だった2,500平米の農地を使い「ヤマ・ソービニオン」の植樹を既に開始。今年は更に10,000平米まで拡大し数年後の収穫を見込んでいるとのこと。それが実現すると名実ともに「多古ワイン」が誕生し、念願の6次産業にむけて大きな前進になることと思われます。

最後、おまけですが、ワイナリー入り口付近のフェンスにぶどうを見つけて思わず写真を撮りました。丸々とした大きな実がたわわになっており、おお、立派なぶどうが育っているなと感心したのですが、よく見たらフェイク。ちょっとがっかりしました。(苦笑)

今回は、車で日帰りできる距離のワイナリーを訪ねました。近年、winebuffが住む東京にもワイナリーなるものが幾つも誕生しましたが、飲食店の付加価値作りや、ぶどう栽培を一切やらない話題先行型のマイクロワイナリー等は、個人的にあまり興味が湧きませんでした。(決してそれらの業態を否定している訳ではないので誤解なきよう。)船越ワイナリーについても、どれほどのものか事前に分からなかったためあまり期待していなかったのですが、ワイン作りにかける情熱を十分に感じましたし、何より飲んだワインが美味しかったのは、とても嬉しい出来事でした。スタッフの方の話では、ここ千葉県で更に2箇所、新規ワイナリーが設立されるらしく、今後ワイン不毛の地だった千葉県(失敬な!)に新しい流れが来る事を予感しました。

[winebuff]