今年は、精力的に(といっても月一にも満たないのですが)ブログを更新するwinebuffです。今回は、長崎のハウステンボスにやって来ました。ワインブログなのになぜ長崎?と思った方、なかなか鋭いですね。実は、ハウステンボスでワイン祭りのイベントを開催しており、これは!と思って参加した次第です。秋は、葡萄の収穫時期でもあり、ワインイベントが全国的に多数行われているのですが、山梨や長野、北海道と行った銘醸地ではなく、あえて南の九州の地を選んだのは、意味があります!家族全員が楽しめて、かつワインが昼間から堂々と飲める所と言えばここしかなかったのです。(嘘)

とまあ、能書きはさておき、羽田から長崎空港にやってきたwinebuff一行は、ターミナル直結の船着場にやってきました。もちろん電車やバス等でも行く事が可能なのですが、直接ハウステンボスのハーバーに行く船便もあり、我々が宿泊するホテルがハーバー側にあったため、迷わず即決!ターミナルから少し(というか結構)歩きますが、取りあえず雨に濡れる事もなく高速船が係留されている港にたどり着きました。

外から見ると速そうな船なのですが、船内に腐食した木造部分があったり、操縦席のモニターが巨大なブラウン管?みたいだったりと、結構年季が入っています。一抹の不安を感じながらも出発。

・・・。・・・。・・・。

トッテモウルサイデス。

高速船と聞いていたので、ジェットフォイルの様なものを想像していたのですが、これは普通の船です。普通の船が頑張って走っているだけなので、波を切る音がうるさく、かつガツンガツンと衝撃が来ます。聞くところによると速度は30ノット(時速約55km)程度で、時速100km位出ると思っていたwinebuffには、ちょっと物足りない感じでした。

(*国土交通省海事局によると、航海速力22ノット以上の船舶を高速船と呼ぶそうです。)

1時間弱で目的地のハウステンボスに到着。海側から見るハウステンボスは、非常に大きく、一つの街のようです。オランダのドム教会の鐘楼を再現したランドマークの105mの塔も良い雰囲気を醸し出しており、(何度か行った事があるのですが)本当にオランダに来た様な気持ちになります。ウチの子供もどこぞの外国に来たのかと何度も勘違いしていました。

よくディズニーランドと並び称されるのですが、そのコンセプトは、かなり違うと思います。オランダの街並みを再現した園内は美しく、アトラクションや美術館、コンサート場など様々なスポットが点在しており、一日中アクティブに楽しむ事が出来るのですが、花やアートを愛でながら静かに園内を散策する楽しみ方もあります。ディズニーランドの様な熱狂やメルヘンもあるのですが、もっとリアルで落ち着いた大人の世界も並存しています。ここは、「テーマパークなんて」と思っている方にこそ訪れて欲しい場所です。さて、そうこうしているうちに、ワイン祭りの行われている「ワインの城」にやってきました。

「城」と聞いていたので、どんな城郭があるのかと期待していたのですが、なんのことはない、普通のワインショップです。でも品揃えは中々素晴らしく、日本のワインはもちろん、世界の銘醸ワインが店内狭しと並んでいます。ワインショップが大好きなwinebuffにとっては、数時間粘れる位の品揃えです。フムフム。

これが今回の主役であるワインサーバーです。最近良く見ますが、酸化によるワインの劣化を防ぐ機構を搭載したサーバーで、もっと簡素な個人向け商品も多数販売されていますね。目を凝らすと、お高いワインがガラスの向こうに並んでいます。

今回のワイン祭りは、いわば閉店までの飲み放題コース。ノンアルコールやジュースのコースもあるのですが、ワインテイスティングとしては、以下の3つのコースがありました。

¥5,000のプレミアムコース:希少ワイン2杯 + 高級ワイン10杯 + バイヤーセレクションワイン10種類飲み放題

¥3,000のゴールドコース: 高級ワイン10杯 + 90種類のワイン飲み放題

¥1,000のレギュラーコース:甘いワイン30種類飲み放題

winebuffは、迷わずプレミアムコースをセレクト。だって、希少ワインを2杯で、いやモノによっては1杯で元が取れる計算です。これしかないでしょう。お店のカウンターで各コースの料金を支払うとコース毎に違うタグを貰えます。これを腕に付けておいて、飲み放題のテイスティング時に見せるシステムです。数が限定されているワインについては、カードを1枚づつもらいます。

さあ、試合開始です(笑)!winebuffは、残念ながら諸般の事情によってテイスティングの時間が著しく制限されており、あまりゆっくりもしていられません。まずは、5種類ある希少ワインの中から2種類を選んでテイスティングです。この希少ワインについてだけは、ちゃんとしたグラスでサーブされます。

まず最初のワインは、これ「セーニャ」です。チリの名門ワイナリー「エラスリス」のエデュアルド・チャドウィックとロバート・モンダヴィの合作である、チリのスーパープレミアムワインです。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローとカルメネールのブレンドワインです。チリワインらしい野性味もあり、ピノの様な獣香も感じられる個性的な味わいですね。本来ならばワインダイアリーに登録すべきなのですが、数も多く量も少ないので、ここで一気に紹介していきます。

お次は、ガヤのカ・マルカンダです。イタリアの著名なワイナリー「ガヤ」がトスカーナのボルゲリで作るスーパータスカン。近年、カベルネ・フラン主体のボルドーブレンドに変更して、更にエレガントで洗練されたワインに。因みにワイン名は、ピエモンテの方言で「望みのない交渉」という意味で、実際ここの畑を手に入れるのに相当苦労されたとの事。ワイン作りにかける情熱が伝わってくる逸話ですね。

ここからは、10種類の高級ワインになりますが、グラスがガラスのワイングラスからプラスチックの小さなカップにグレードダウン。って、この差は、さすがにひどくないですか?余談ですが、香りを嗅ごうと鼻を近づけすぎたので、なんと鼻でワインをすすってしまいました。それを他の人に見られて、流石に恥ずかしかったです・・・。

ワインメーカーであるヴェロニクの長女「ロレーヌ」の名を冠したこのワインは、フランスのドルーアン社がオレゴンで造るフラッグシップワインで、アメリカの晩餐会で供された実績を持ちます。32区画の畑から収穫されたぶどうを別々に醸造してブレンド。4ヶ月の樽熟成と20ヶ月の瓶熟成を経てリリースされる、こだわりのワインです。やや雑味がありましたが、飲みやすい新世界のピノでした。

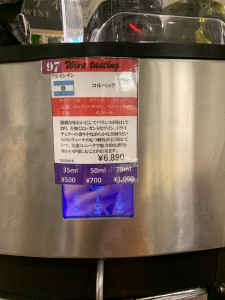

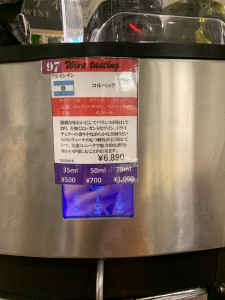

こちらは、イタリアの大御所、マァジ社がアルゼンチンのメンドーサで作るプレミアムワイン「コルベック」で、醸造には、アマローネやレチョートで培ったアパッシメントの技術を駆使しています。木製の棚で長期間ぶどうを乾燥させて水分を抜き、糖分を凝縮させるアレです。濃厚な果実味が特徴ですが、なぜか草の香りが印象的で、どこか大らかな性格を感じました。

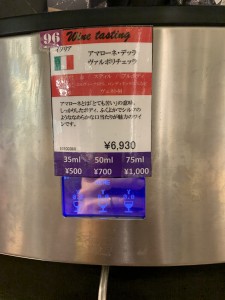

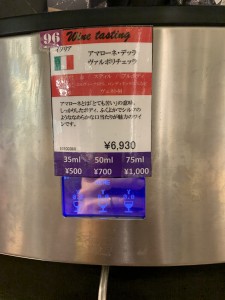

さてお次は、17世紀にイタリアのヴェネト州でワインづくりをはじめた名門ワイナリー、ゾーニン社の「アマローネ」です。先ほどのコルベックよりももっと濃厚で力強い味わい。流石に本家は違います。やや渋みを感じたのですが、そもそもアマローネは、「とても苦い」という意味らしく、(少なくともwinebuff的には)濃甘系の代表とも言えるこのワインにそんな名前が付いていたとは以外です。

イタリアのワイナリーから今度はフランスのワイナリーへ。この「パヴィヨン・ド・レオヴィル・ポワフェレ」は、ご存知サン・ジュリアン第2級、レオヴィル・ポワフェレのセカンドワインです。やや硬さも感じましたが、総じてまとまっている味わい。果実味も十分で雑味も少ない、優等生な味わいでした。

お次のフランスワイン、実は、この「クロ・デュ・ジョゲロン」は、オーメドック以外にマルゴーの名前を持つキュヴェがあります。マルゴーの畑は、たった0.2haで年間1,200本のワインは、2万円程するレアワイン。その数分の一の値段で味わえるオーメドックのキュベは、かなりのバリューワインと言えるでしょう。味わいは、なぜか右岸のような雰囲気で、バランスの取れたミディアムボディでした。注いでもらっている途中でワインが切れたため、新しいボトルをセット。中では、写真の様な管を通しています。

フランスから今度は、スペインへ。「ビーニャ・レアル グラン・レセルバ」は、スペインの有名ワイナリー、クネ社がリリースするプレミアムワインで、1920年に作られたブランドです。スペイン王室御用達の歴史あるワインで、国旗をモチーフとしたロゴに使用を許されている、スペインを代表するワインの一つといっても過言ではありません。このワインも力強いフルボディの味わいで、長期熟成が可能です。

希少ワインと高級ワインは、店内で頂くスタイルですが、バイヤーセレクションワインについては、店外の屋台で飲むようになっています。特設の屋台には、写真のようにこれでもかと言わんばかりのワインの数々。胸が高鳴ります。が、winebuffに残された時間は、あとわずか。この後、ディナーの予定もあるので、今日は、あと少し飲んで退散する事にします。

チリのオーパスワンの異名をとる「インドミタ・サルドス ウルトラプレミアム」は、カベルネ主体の重厚なボディ。これまで飲んだ中で一番美味しく感じました。濃甘系で酸味、渋み控えめ。要は、万人受けする味作り。高級ボルドーに匹敵すると書いてありましたが、流石にそれは言い過ぎとかと。あまりエレガントではなく、どちらかというと素朴な味わいでした。それでもコスパの良いワインだと思います。

本日最後のワインは、イタリアの「パパーレ リネア・オーロ 」です。プリミティーヴォ100%のフルボディタイプ。今日は、濃厚な赤ワインを多く試飲していたため、それほどとは感じませんでしたが、リネア・オーロ(ゴールド・ライン)というだけあって、プレミアムな味わいでした。って、もうコメントがかなりいい加減になっていますが、短時間で色々なワインを飲んでいると、最後の方が記憶が定かでなくなってしまい・・・。おっと、そろそろディナーのお時間のようです。お迎えが来たので、ワイン祭り1日目は、この辺でお開きに。明日は、コースを変えて再度トライする予定です。ではでは。

[winebuff]

ヴィラデストを後にして向かったのは、近隣にある、2015年開業の「アルカンヴィーニュ」。このワイナリー名には、「ブドウで繋ぐアーチ」という意味があり、自社ブランドのワインを作る傍ら、新規就農者らのワインの委託醸造も行っているそうです。また、栽培・醸造・ワイナリー経営を学ぶ「千曲川ワインアカデミー」を開催。正式名称が日本ワイン農業研究所「アルカンヴィーニュ」というだけあって、ワインに関する様々な取り組みを行っています。

アルカンヴィーニュ

〒389-0505 長野県東御市和6667

アルカンヴィーニュの建物は木造で、一階に醸造場や熟成庫などの工場設備があり、二階にテイスティングルームやショップ、ラウンジ、ワーキングルームなどが設けられています。写真の正面入り口は、二階にあたります。

アルカンヴィーニュのオリジナルワインは、ソーヴィニヨン・ブランやシャルドネ、メルロー等の欧州系品種の他、ブラッククイーンや巨峰、善光寺ブドウの名で知られる「竜眼」等、日本の品種も栽培されています。変わり種としては、長野県産のゆずを使用したシードルも。winebuffは、ここではソーヴィニヨン・ブランを一本購入しました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

ラウンジには、フランスのシードル農家から譲り受けた、古い破砕機とプレス機を改装した二台のバーテーブルが置かれています。また、床のフローリングは、住友林業が上海の工場で加工したウィスキー樽のバレルオークが使用されています。細部にこだわりを感じますし、センスも良いですね。

このワーキングルーム?の横に一階に繋がる階段があり、そこを降りていくと・・・

ワイン樽とステンレスタンクが鎮座ましましています。まだ出来て間もない施設なので、設備もピカピカで、ゴミ一つ落ちていません。

自社ワインの製造・販売はもちろん重要ですが、アルカンヴィーニュが主催する「千曲川ワインアカデミー」の活動もとても重要との事。アカデミーでワイン作りやワイナリー経営を学び、実際にワインを世に出した小規模生産者の方々も多くいらっしゃるようです。日本のワイン作りを単なるブームで終わらせない為にも、こういったワイン生産者を下支えする取り組みは、大切ですよね。

リュードヴァン

〒389-0506 長野県東御市祢津405

お次のワイナリーは、車で十数分走ったところにある「リュードヴァン」です。小山英明氏によって2010年に設立された、「ワイン通り」という意味の名を持つワイナリーです。元々、大手電機メーカーに勤めておられた氏が脱サラし、山梨や安曇野のワイナリーで修行。その後、紆余曲折を経ながらリンゴ農園であった3.7haの荒廃農地を開墾し、念願のワイン作りを開始したのが2006年。2008年には、委託醸造でワインを初リリースして現在に至ります。

写真に映る青いルノーは、小山さんの愛車だったもの。ワイナリーのコーポレートカラーである青色は、この車に由来するものとか。

ワイナリーの建物は、さほど大きくはありませんが、ショップだけでなくカフェレストランも併設しており、地元産の旬の食材を中心に、ワインと料理の美味しいマリアージュを楽しめます。冬場は、かなり冷え込むのでしょうか、屋根から伸びる大きなストーブの煙突がアイコンになっています。

訪問したのが、ちょうどお盆の時期だったのですが、ワイナリーではお盆特別営業として、「お盆スペシャルワンプレート」なるメニューを提供していました。同様に、醸造所とセラーの見学ツアーも催行していたようです。

小ぢんまりとした店内で、ぶどうジュースを頂きました。日差しも強い真夏日だったので、冷たいジュースでちょっと一休みです。お店の人に、ワインのラインナップや、葡萄畑の事を色々とお聞きしました。

その横の棚にリュードヴァンのワインがずらりと陳列されています。赤の主力品種がカベルネ・ソーヴィニヨンとメルロー。そのブレンドの「ドゥー・ローブ・ヴィオレット」がフラッグシップワインとの事ですが、残念ながら売り切れで手に入りませんでした。代わりに、ピノ・ノワールをベースに少量のシャルドネをブレンドしたロゼの「クレール」を一本購入。

そうそう、このワイナリーには、ワイナリードッグならぬワイナリーキャット、看板猫のココちゃんもいました。残念ながら、あまりの暑さで接客も滞りがち。猫じゃらしでコミュニケーションを図るも、一度しか反応してもらえませんでした・・・。

5.3haの畑は、様々な標高の土地に分散しており、写真のワイナリーに隣接する畑では、カベルネ・ソーヴィニヨンが栽培されていました。

はすみふぁーむ&ワイナリー

〒389-0506 長野県東御市祢津413

さて、最後に向かったのは、リュードヴァンのすぐ近く、というか隣接している「はすみふぁーむ&ワイナリー」です。10代で単身渡米した蓮見喜昭氏が、2005年に東御市に移住し「はすみふぁーむ」を設立。2009年に委託醸造によってワインを初リリースし、2010年に自身のワイナリーも立ち上げ2011年より醸造開始。お隣のリュードヴァンとほぼ同時期に同じ土地でワイン作りを始めたというご縁のある両者ですが、ワイン作りに至るまでの道は、それぞれ異なるものだったようです。

リュードヴァンもシンプルな佇まいでしたが、こちらはさらにコンパクトな建物。掘っ建て小屋のような(失礼!)ショップ内には、主にはすみふぁーむの自社ワインが陳列されていました。しかし、聞くところによると、アクセスの良い上田市にはすみふぁーむの直営アンテナショップ&カフェがあり、そこでは、はすみふぁーむのワインやジュース、ジャム、オリジナルのグッズなどの販売に加え、テイスティングサービスも提供しているとの事。ちょっと安心しました。

winebuffは、迷った末、写真の「千曲川ワインバレー」シリーズのシャルドネを一本購入。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

実は、winebuffは、蓮見さんの書かれた「ゼロからはじめるワイナリー起業」(虹有社)を拝読しており、一度訪ねてみたいとかねてより思っていました。その願いが叶って今回訪問したのですが、あまり時間が無く十分お話を聞く事が出来ませんでした。また、何か機会があれば、ワイナリー設立の苦労話等をゆっくりお聞きしたいです。

ワイナリーの隣の畑では、ピノ・ノワールが育っていました。葉っぱがブツブツになっているのは、葉の裏からダニに侵されてしまったからだそうです。

はすみふぁーむの畑は、十箇所に分散しており、それを意図したわけでは無いが、天候や病害等のリスク分散にも役に立っているとのこと。その他、興味深かったのは、葡萄の被害でハクビシンによる食害が発生しているというお話。グルメなハクビシンは熟した葡萄しか食べないそうで、その食害を防ぐには、電気柵が有効とのこと。

栽培醸造担当の森田さんに色々とお話をお伺いしました。ありがとうございました。

今回は、山梨や北海道と並ぶ日本ワインの名産地、長野だけあって中々レベルが高いなと感じました。ただワインを作るだけでなく、持続可能な6次産業を推進するため、観光やビジネスサポート、技術改良等々、様々な取り組みを積極的に行っている先進地域でした。その努力は、もちろんワインの品質にも反映されていますし、今後の発展にも期待が持てます。次は、同じ長野でも千曲川以外の桔梗ヶ原や日本アルプスなどに足を運んでみたいと思いました。

[winebuff]

次にやってきたのが、東御市を中心とした「千曲川ワインバレー東地区」にある「ヴィラデストガーデンファーム&ワイナリー」。この地区では、小規模ワイナリーの集積によるワイン産地の形成を目的に、八市町村が合同で広域ワイン特区を構成しています。その中でも中心的な存在と言えるのが、このヴィラデスト・ワイナリーです。

エッセイスト、画家として名をなした玉村豊男氏が1991年に現在の東御市に移住し、ハーブや西洋野菜を栽培する農園を立ち上げたのが始まりで、2003年に果実酒製造免許を取得し、「ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー」をオープンしました。

ヴィラデストガーデンファーム&ワイナリー

〒389-0505 長野県東御市和6027

車を駐車場に止め、階段を降ると見えてくるのが、この「ヴィラデストカフェ」。畑から採ったばかりの野菜やハーブをこの地で作ったワインと一緒に楽しむというコンセプト。特に西向きのテラス席は夕陽をながめる最高のポイントのようです。個人的には、北アルプスに沈む夕陽を見ながら楽しむサパーコースが良いなと思いました。

訪問した際は、期間限定の外デッキ「玉さんBAR」が開催されていました。30ccずつワインを嗜むテイスティングメニューもあり、ヴィラデストの殆どのワインが試飲可能です。ワイン以外にもシードルやノンアルコールジュース等も楽しめます。

カフェの隣には、ワイナリーショップがあります。ヴィラデストのワインはもちろん、玉村豊男氏の様々な作品、氏の絵画の他にも氏の絵が描かれた食器や文具、雑貨、ガーデンの花のドライフラワー等、多種多様のオリジナルグッズや書籍で溢れています。ショップのグッズは、オンラインショップでも購入可能で、かなり手広くやっているなという印象でした。

winebuff的には、ヴィラデストカフェでも使用しているという、農園でつくる野菜を描いた「ベジタブルシリーズ」の食器に惹かれました。見ているとつい欲しくなるのですが、買っても使わないで死蔵という事も多いため、ここは、我慢のしどころです。

本当は、ここのカフェレストランでランチをと考えていたのですが、人気スポットだけあって問い合わせた時点では、すでに満席。ランチタイムのコース料理だけでなく、レイトランチのワンプレートや早めの夕食のサパーコース、モーニングやスイーツ等メニューも豊富です。イベントでメーカーズディナーやワインパーティーなども度々開催されているとか。次の機会には、是非参加してみたいです。

ワイナリーのカフェとは思えないほどの充実度!そこいらのカフェよりか気合いが入っています。ブルーベリーのタルトなんてベリーのてんこ盛りですね。せめてゆっくりお茶をしながらスイーツでもと思ったのですが、この後もワイナリー詣でが予定されており、あえなく断念・・・。

ショップだけでなく、カフェの方でも色々なお土産が販売されています。定番のジャムやジュース、ハーブ以外にも玉村豊男氏の著作がずらっと並べられています。ふと、反対側の方を見ると・・・。

窓越しに階下のワイナリーが拝見できました。日本ワインコンクールの最高金賞受賞の実績もある、ヴィラデストの高品質ワインがここで作られています。今回は、参加できませんでしたが、土日祝日には、ワイナリーツアーも開催されているとの事、次回は、ツアーにも参加してみたいです。

ワイナリーに隣接して、野菜や花、ハーブなどが咲き乱れるファームガーデンがあります。5月半ばから6月にかけての、クレマチスやアジサイ、ラベンダーなどが咲く時期が、一番綺麗な季節と HPにも書いてありました。

標高850mにある7haの畑では、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロー、ピノ・ノワール、シャルドネといった欧州系品種のぶどうが植えられています。訪れた日もとても暑い日で、葡萄がすくすく育っているのが分かりました。今年のワインも期待が出来そうです。

さてさて、ワインバレーというだけあって、近隣にも沢山の小規模ワイナリーが点在しています。時間も残り少なくなってきたので、できるだけ多くのワイナリーに行ってみましょう。

[winebuff]

今年は、積極的にブログを更新(といっても数ヶ月に一回程度)しているwinebuffです。

この夏は、家族で群馬の家(winebuffにとっては義理の祖父の旧宅)に出かけて、娘に初の田舎ライフを体験させました。家の周囲は、もの凄い僻地なのですが、軽井沢に近いという事もあり、車で長野のワイナリーまで足を伸ばす事ができました。

マンズワイン小諸ワイナリー

〒384-0043 長野県小諸市諸375

最初にやってきたのは、ここ「マンズワイン小諸ワイナリー」。長野県は、日本の中では比較的降水量が少ない県で、日照にも恵まれ一日の寒暖差も大きい、葡萄栽培に適した地域です。マンズワインは、1971年に醸造用ぶどう契約栽培をこの地で始めました。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シャルド等の欧州系品種をメインに据えており、長野県産の葡萄のみで作るプレミアムワイン「ソラリス」シリーズが世界的にも高い評価を受けている、日本有数のワインメーカーです。

車でワイナリーに到着したのが、ちょうどお昼どきだったので、まずは、ランチをと、メインの建物の二階にあるカフェ・レストラン「ラ・コモーロ」に向かいました。室内の席もありましたが、今日はせっかくの上天気だったので、畑を一望出来る屋根付きテラスに座りました。

お盆の時期だったので混雑が心配だったのですが、(実際、当初予定していた他のワイナリーのレストランは、予約で満席状態。)運良くテラス席に陣取る事ができました。

テラス席と言っても、空調が効いた申し分の無い空間で、汗をダラダラ流して「やっぱり自然の風が気持ちいいね」などとやせ我慢する必要もありません。メニューには、ワインにベストマリアージュの本格フレンチもあったのですが、飲酒はご法度の悲しいドライバーのため断念。

まあ、子連れですからそんなメニューは頼めません。結局、注文したのは、無難かつ定番のパスタやピザの品々。自然を愛でながら食べる食事は、最高!と言いたかったのですが、お味自体は、まあ普通。美味しくも無し不味くも無し・・・。ここにグラスワインでもあれば、と昼から優雅にワインランチをしている隣客を横目で睨みながらのランチタイムでした。

とはいえ、眺め自体は最高で、葡萄畑を俯瞰する席でのランチは、なかなか無い貴重な経験でした。おや、何やら畑のすみに巨大な樽みたいなものが見えますね。

この巨大な素焼きのカメは、古代ワイン史のモニュメントというべきもので、スペインのラ・マンチャ地方で今でもワイン造りに使用されている「TINAJA(ティナハ)」です。マンズワインは、スペインから輸送した現物を小諸と勝沼の両ワイナリーに一つずつ展示しているそうです。

メインの建物の一階は、通常のショップになっています。大手のワイナリーなので扱っているワインや土産物も多くあるのですが、プレミアムワインである「ソラリス」シリーズは、注文する毎にわざわざセラーから運んできてくれます。ですので、コンディションも抜群です。winebuffは、ソラリスのカベルネとメルローを計二本購入!

ワインダイアリーのテイスティングメモ

このマンズワイン小諸ワイナリーは、敷地も広く、レストランやショップ以外にも見所があります。必見なのが、「万酔園」という信州の風土を模した約三千坪の日本庭園です。庭園の地下には、通常非公開のセラーが広がり、特別なイベントの際に公開される茶室もあります。ぶどう文様の敷石は、きめ細かい愛知県産の三州瓦に手彫りで装飾を施したもので、小諸に7年暮らした明治の文豪・島崎藤村の歌碑もあります。

庭園の一角には、樹齢100余年の善光寺ぶどう(龍眼)も。三代目社長であった茂木七左衞門が民家の庭先で偶然発見したという、絶滅品種の善光寺ぶどうの原木がこのワイナリーに移植されています。

雨の多い日本のワイナリーでは良く見られる、ビニール被覆を組み合わせたレインカット栽培ですが、それを考案したのがマンズワインに勤めていた志村富男氏で、マンズレインカット栽培法と呼称されています。ワイン用、生食用ブドウのどちらにも適用可能で、雨に当たらないため、農薬の薬剤散布が少なくてすむメリットもあります。

さあ、腹ごしらえも終了しましたし、次のワイナリーへと向かいましょう。

[winebuff]

富山市にあるホーライサンワイナリーを後にして、winebuff一行は、車で一路氷見市にある「SAYS FARM(セイズファーム)」にやって来ました。と軽く言ってますが、道中、丘を登る道は、久々に緊張感のあるものでした。国内外のワイナリーに訪問する際は、大概レンタカーを運転して行くのですが、基本農場なのでしばしば悪路に遭遇します。このワイナリーも、丘に登る道が舗装も街灯もガードレールも何も無い山道で、ほぼ1車線。対向車が来たらどうするか、行き止まりだったらどうするか、と緊張感を持って運転。これは、トスカーナのワイナリーに行った時以来でした。

丘の上からは、富山の街や海が一望でき、爽快です。

しかも、最初、建物の入り口がわからず、裏手に回ってウロウロ。一度、道を降りてやっとひっそりと佇んでいる看板を発見。間違いないようです!

セイズファーム

〒935-0061 富山県氷見市余川字北山238

看板の近くに駐車場があり、その裏手に、木々に隠れたワイナリーの建物があります。氷見の食材にあうワインを自社栽培の葡萄で作りたい、という地元の老舗魚問屋「釣屋」を営む現オーナーの弟さんによって、薬草園だった9haの耕作放棄地を耕し、2008年に設立。2011年に醸造所を作ったという、新進のワイナリーです。

標高が高く、南向きの斜面に位置する畑は、葡萄作りに適しており、富山湾から吹き上げる潮風が害虫を防ぎ、農薬の量も少なくできるメリットもあるとか。訪問した日もかなりの日差しを浴び、葡萄がスクスクと育っていました。

木々に囲まれた木の階段を上がると、レストランとショップの入り口が見えてきます。自然に溶け込むようなジェントルでナチュラルな雰囲気のワイナリーですが、アットホームなホーライサンワイナリーと違い、結構スノッブというかオーナーの拘りも強く感じられます。

エントランスの右手にあるショップは、あまり広くは無く、ワインやその他グッズも少なめですが、小綺麗に陳列されており、山の中とは思えない洗練された感じです。

ワイン以外にもシードルやジャムなど、定番アイテムも揃っています。ちょうど在庫が切れかかっていたので、りんごジャムを購入したのですが、普通サイズで1000円!と強気のお値段。しかし、コスパは兎も角、味は美味しかったです。(子供がほとんど一人で食べてしまいましたが。)

ここでは、ジャム以外にシードルと赤ワインを1本購入。ワインは、メルロー&カベルネをチョイス。セイズファームのフラッグシップであるシャルドネも考えたのですが、値段がこれも強気で断念。後日、飲ませて頂きましたが、日本の葡萄の特徴を活かしたこなれた味わいで、高いクオリティを保っている、日本でもトップクラスのワイナリーだと思いました。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

エントランスの左手には、レストランがありました。覗いた時には、営業しておらず人っ子一人いませんでしたが、ショップ同様、素敵な雰囲気の店内でした。こんなところで優雅にランチを頂いてみたい・・・。

ギャラリーには、地元作家の方々の作品が展示されており、亡くなった現オーナーの弟さんの遺影も飾られていました。

セイズファームにもワイナリー犬がいるようですが、今回は残念ながらお会いできず。その代わりというか、ワイナリーの敷地には、牛やヤギ、鶏などの家畜も育てられており、コケコケ、メーメーととても元気な鳴き声の子達と触れ合いました。

今回は、行けませんでしたが、能登半島の方にも色々なワイナリーが点在しているので、またいつか時間を見つけて訪問し、北陸ワイナリー紀行第二弾としてお届けしたいと思います。ではでは。

[winebuff]