お久しぶりです、winebuffです。

前回は、7月に山梨のワインリゾートを訪れましたが、今回も何故か山梨でお泊まり。と言ってもリゾートを再訪したわけではなく、同じ山梨といっても違う地域です。ワインブログですからもちろんワインに関連する場所に行きましたが、山梨といえどもワイナリー以外に行けるとこってそんなにあった?、と思いませんでしたか。以前、勝沼のぶどう郷に宿泊した事がありましたが、日本の六次産業はまだまだ発展途上、宿泊施設も潤沢にはありません。では、一体どこに?前置きが長くなりましたが、今回訪れたのは、山梨県笛吹川フルーツ公園(通称、フルーツパーク)です。ぶどうもフルーツの一種ですが、ワインラバーがフルーツパークで楽しめるや否や、が今回のお題です

奇しくも、7月と同じ時刻の同じ列車、あさま13号に乗って山梨の甲府駅にやってきました。(小渕沢のひとつ手前の駅です。)昼前に到着したwinebuff一行は、まず腹ごしらえ。山梨名物といえば、そう「ほうとう」ですね。

駅に近い「小作甲府駅前店」(某評価サイトでは高得点!)で茸ほうとうと豚肉ほうとうを楽しみました。でかいきしめんのようなうどんに様々な肉と野菜が味噌仕立てのスープに浮いています。ボリュームもたっぷりで栄養満点です。

お腹いっぱいになった一行は、次の目的、ぶどう狩りの為に少し離れた「浅間園」に。この辺では、この手の観光果樹園が山ほどあり、葡萄以外にもさくらんぼやもも、梨等の果物が思う存分取れます。とはいえ、季節的には、ももやさくらんぼは既に終わっており、辛うじて数種類の葡萄が残っている状態でした。

まず受付で申し込みをして、45分一本勝負!受付のおばちゃんが時間を大幅に間違えるというアクシデントを乗り越え、裏の畑に(自分達で)移動します。

その日はなんとか天気はもったのですが、このように雨でも大丈夫なように屋根のあるところもあります。ここでは、葡萄と一緒に食事もできるようです。

我々はさらに移動し、移動し、ずいぶん離れたぶどう畑に到着。隣の畑で作業をされていたおじさまに事前のガイダンスを受け、「それでは私は隣の畑にいますんで、勝手にやってください」とのお言葉でぶどう狩り開始です。

葡萄をとるハサミや皿、食べた後のゴミを捨てるゴミ箱も完備。基本タネ有り葡萄だったのですが、畑の隅に少しタネ無し葡萄も。しかし、タネ有り葡萄の方が美味しく、もっぱらそちらをいただきました。

残すのはご法度なので、少しずつと思っていたのですが、ちょっと見ない間に娘が大量にぶどうを採取し、最後は、かなり無理をしてぶどうを口に突っ込む事態に・・・、おいおい。そんなこんなで、「もうしばらく、生食の葡萄はいいかな」というくらい葡萄を堪能し、葡萄園を後にした一行は、次の目的地、浅間神社に。

ここは、pinomayuの知人(の親戚?)が宮司を務める神社という事で、winebuffも一度お参りしたことがあります。今回は、初めて娘を連れて御礼参りしました。お参りをしたり、おみくじを水に浸す水おみくじをやったりした後、何かお土産でも買おうかと思い、社務所に寄ってみて、見つけました!

「葡萄酒守」これは、ワインの里 勝沼らしい一品です。それも赤と白があります。これは買うしかないでしょう。珍しいお守りをゲットし、意気揚々とホテルへ。(本当は、その前に信玄餅の工場に寄ったりしましたが、ワインに関係ないのでここでは割愛します。)

今回、宿泊したのは、フルーツパーク内にある富士屋ホテル。小さいながらも老舗のホテルで、割とクラシカルな作りです。昔流行った西洋風のホテルといったところでしょうか。内装も重厚な雰囲気で、落ち着いた紳士淑女が泊まるような感じ・・・。なのですが、実態は、フルーツパーク内という事もあり、家族連れが多く賑やかでフレンドリーな雰囲気も混在。ちょっとコンセプトが不明瞭な感も・・・。

夕刻にホテルに到着した一行は、しばしお部屋で休憩。しかし、winebuffは、今晩飲むワインをまだ仕入れていなかったため、閉店時間が迫るパーク内のショップ目指して出発。パーク内を突っ切り、急に出てきた雨と霧に妨害されながらも、閉店20分前に何とか到着。

ここは、「太陽と山のお土産市場 さんさんマルシェ」です。山梨県産の旬のフルーツや、名産品・特産品などのお土産以外に、なんと130種類もの山梨ワインを取り揃えており、看板にある様にグラスワインの提供も行っています。とても残念ですが、もう時間も無いため試飲は、泣く泣くパス。本日の晩酌ワイン探求に全力を尽くします。

店内は、小洒落た内装で、都会のインテリアショップの様な佇まいです。フルーツやワイン以外にもそれらに因んだ食品やお菓子、食器、その他グッズが所狭しと並んでいます。とはいえ、じっくりと眺めている暇も無いため、winebuffは、一目散にワイン売り場にGo!

winebuffでも知らないレアものも含め、沢山の山梨ワインが並んでいます。右の棚が赤で左の棚が白です。これほど多くの山梨ワインが陳列されているのを見るのは、ワインの郷以来久しぶりで胸が高鳴ります!本来なら1時間位は、じっくり吟味したいところですが、今日は手早く選ばなければなりません。

店の奥にはワインバーがあり、ワインの試飲がここで出来ます。一升瓶ワインを湯のみで飲むんですか・・・、いいですねえ。美味しそうなアイス(フルーツバー)なんかもありますねえ・・・。いやいや、時間が無いんだってば。早くワインを選ばねば。もう閉店の時間が迫っています。

とまあ、文章では、バタバタと慌ただしさを強調していますが、実際には大体あたりは付けていたのでそれほど迷いませんでした。飲むなら赤。それも日本ワインなら当たり外れの少ないベーリーA。価格的には2千円を越えればまず大丈夫でしょう。地区名の付いたものならなお良し。それらの条件を鑑み、選んだのがこれ、マルスワインの「穂坂マスカット・ベーリーA樽熟成」です。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

ワインは、食事に合わせてではなく、食事の後に別途、部屋でゆっくり飲みました。(なにぶん、小さい子供がいるとゆっくり外食は難しく・・・。)さて、今晩の夕食はというと、・・・またほうとうかよ!本日は、ほうとう三昧な1日でしたが、こちら「歩成(ふなり)フルーツライン店}の方がランチのほうとうより美味しかったです。ちなみにお昼のお店も夜のお店も、壁には「樽ワインあります」とか「オリジナルワインあります」とか色々貼ってありました。普通は、日本酒とか焼酎なんでしょうが、さすが山梨、それ以外にもXXのワイン漬けとかワイン一色でした。

ワインリゾートのお部屋でもそうでしたが、このフルーツパーク富士屋ホテルでもちゃんとグラスとワインオープナーは完備されていました。さすがですね。【明日に続く】

[winebuff]

翌日、昼過ぎに再びWine houseにやってきたwinebuff。このワインショップの特色はBYOのVINO BOXだけではありません。ここには、24種類もの日本ワインを気軽にテイスティングできるワインサーバーがあり、そこで気に入ったワインをボトルだけでなく、スモールポーションの瓶に詰めて購入出来るというサービスもあるのです。

最初に受付に行って、この様なプリペイドカードと24種類のワインの説明が書かれたブックレットを貰います。

使い方は簡単で、壁面に設置されたワインサーバーの上部にある差込口にカードを差し込んで、お好みのワインのボタンを押してサーブするだけです。ワインの量は5ml〜150mlと各種選択可能です。以前行った、長崎のハウステンボスのワインショップでも同様の機器があったのですが、残念ながらワインが少々劣化していた印象が残っています。さて今回はどうでしょうか?前回同様、少量テイスティングの為、winediaryではなく、このブログに感想を書いていきます。

【シャトー・メルシャン 城の平 オルトゥス】10ml ¥520

「オルトゥス」とはラテン語の「起源」を意味する言葉で、「城の平」がメルシャンの垣根栽培の源流であることに由来しています。 ボディは軽めで和製カベルネの青物系の香りが印象的。酸味が少々勝ち過ぎて気になるのと、これでボトル2万円は流石に・・・。

【シャトー・メルシャン 城の平】25ml ¥620

カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フランのボルドーブレンド。前述のオルトゥスより果実味があり、こなれてますが、こちらもやや酸味、渋みが気になります。そして青物系の香りが全開。ただ、どのワインも総じてコンディションは良いようです。

【グレイス あけの】25ml ¥500

メルロ、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン、プティヴェルドのブレンド。元々、それぞれ別ワインとしてリリースしていたのを2017年に統合。果実味はあるが、酸味、渋みがキツめで、コスパ的にも正直厳しいなと思いました。味わいもやや平板であまり印象に残らない感じでした。

【ドメーヌ茅ヶ岳 アダージョ上ノ山】25ml ¥300

ベーリーA特有のあまいキャンディの様な香りが全開。ボトル¥4,070とこの品種ではかなり高価な部類ですが、味わいは素晴らしい。果実味も十分あり、酸味渋み控えめで飲みやすい。エレガントさは欠けるが、無理せず素材の良さを上手く引き出していると思います。今回試飲したワインで1、2を争うほどの出来!

【ルバイヤート 万力ルージュ】25ml ¥290

さすがのルバイヤート。欧州系品種をうまく纏めてのワイン作りは特筆すべきものがあります。勝沼でもトップクラスのワイナリーだけの事がありますね。今回試飲したワインで欧州系品種ならこれが1番だと思いました。

【楠ワイナリー キュベマサコ】25ml ¥390

メルロー由来の草の香りと甘い香りが入り混じる。果実味はまずまずですが、やや硬さを感じる、骨ばった印象のワイン。酸もややキツめでした。

【シャルマンワイン カベルネ・フラン 尾白】25ml ¥350

ミディアムボディですが、割とタンニンがあり、やや気難しさを感じるワイン。酸味や渋味もちょっと気になる感じで雑味も少々。価格的にもちょっと、という感じでした。

【駒園ヴィンヤード TAO シラー】25ml ¥290

あまりシラーっぽくないソーダの香りが印象的。やや生臭さを感じる点が少し残念。フレッシュな酸が特徴のエレガント系の味わい。いや、これ本当にシラー?

【シャトー・メルシャン 北信左岸シャルドネ リヴァリス】25ml ¥520

ビオ臭全開。シャルドネだけど柑橘系の爽やかワインではなく、味わって飲む系のワイン。大手らしくこなれた作りですが、お値段を考えるとコスパ的には疑問符が・・・。

【くらかけブラン ピノ・ノワール】25ml ¥300

珍しい、黒ぶどうのピノを使った白ワイン。コクと厚みのある味わいで優しくふっくらしています。個人的には、こんな白ワインはありだと思います。

【シクロヴィンヤード パシュート ソーヴィニヨン・ブラン】25ml ¥290

元競輪選手の立ち上げたワイナリーで、「シクロ」や「パシュート」等の命名にその拘りを感じます。味わいは、爽やか系ですが、味わい深くもあり、守備範囲の広い個性的ワインという印象でした。ちなみに、ボトルのエチケットもとても個性的なものです。

【ソラリス 信濃リースリング 辛口】25ml ¥320

信濃リースリング種は、「シャルドネを母、リースリングを父」としてマンズワインが交配した品種だそうで、リースリング種特有のコクがあって味わい深い味作りでした。

今回試飲した12種類は、小規模から大手まで色々だったのですが、やはり大手の方がこなれた作りで、価格はともかく安心感のあるものが多かった印象です。小規模は個性的でこだわりはとても良く感じられますが、それがまだ空回りしている感もあり、これからのリリースに期待という感想でした。

さて、今晩の晩酌用に150ml入りのボトルにいくつか詰めていきましょう。winebuffの評価的には、「アダージョ上ノ山」と「万力ルージュ」は即決。後もう一つはかなり悩んだのですが、結局シャトー・メルシャンの「城の平」をチョイスしました。

今日は、定員さんに特に「VINO BAG」ではなく「VINO BOX」にして下さいと念押しして詰めて貰いました。確かに持ってみると重いですし、角のある木製なのでぶつけないように注意も必要。そもそも取手も木製なので遊びがなく持ちにくいと、アイディアは良かったのでしょうか実用的には少々疑問符がつくところも。両方使ってみたwinebuff的には、VINO BAGの方に軍配を上げたいなと思いました。余談ですが、この木箱、子供的には格好のおもちゃになったようで、ワインをこぼされないかとヒヤヒヤでした。

Wine houseでは、通常のワイン販売も行っており、この様に他では中々手に入らないワインも鎮座していました。winebuffもお土産用にと、アルガブランカのイセハラを一本購入。結構いいお値段でした・・・。

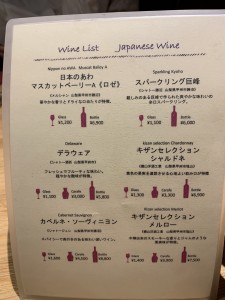

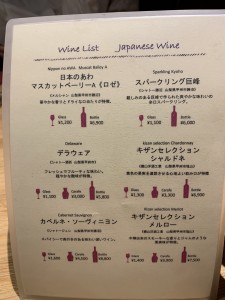

二日目の晩は、ホテル内にあるカジュアルなレストラン「ワイワイグリル」にてディナービュッフェを楽しみました。ワインは、VINO BOXで購入済みだったので、レストランではグラスで一杯づつ軽く頂きました。wine houseでもそうですが、ここでも置いてあるのは日本ワインのみ。それも種類はさほど多くありません。ですのであまり迷う事なく、「キザン セレクション メルロー」と「シャトー・ジュン カベルネ・ソーヴィニヨン」を選びました。

食事は、ビュッフェ形式の前菜&デザート+メインをメニューから選択する、という様式でしたが、入場の際に手の消毒をし、ビニールカーテンで仕切られた席に座り、料理を取りに行く際はマスクと手袋着用、人との接触は極力避けるようスタッフが交通整理、という厳格なコロナ対策を施したものでした。それでも不便を感じることもなく、食事は美味しく、とても満足がいくものでした。

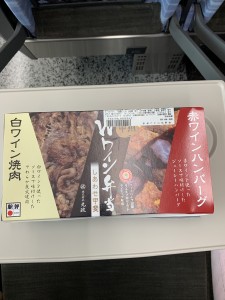

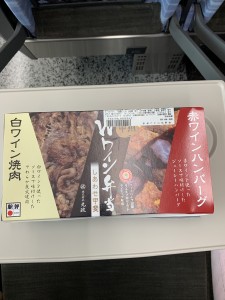

おまけ:帰りの電車の中で食べた駅弁です。ここでもワインか!ただ、ご飯は美味しかったのですが、香りとか味とかワインを直接感じさせるものはありませんでした。(当たり前?)

今回、色々と厳しい環境下で国内旅行(一応、関東圏)を敢行しましたが、結果的には行って良かったなと思いました。もちろん、感染防止に最大限気を使いながらの旅行ですから今までとは違う難しさもありましたし、移動に対する批判も多々あるかと思います。しかし、少なくとも現状は、昔の状態に戻る事は不可能に近いので、生命と生活のバランスを考慮しながら試行錯誤していかないといけないのかなと諦観しています。ですので、これからもその時々の状況を鑑みて、出来るだけ活動を続けていきたいと思っています。

[winebuff]

お久しぶりです、winebuffです。

世の中、色々と大変な時期ですが、みなさん如何お過ごしですか?winebuff達は幸いみな無事で、新しい生活様式に馴染むべく日々頑張っています。この春は、自粛モードでStay home生活を続けていたのですが、緊急事態宣言が解除された後、初夏に(おそるおそる)八ヶ岳に行って参りました。

新宿から特急あずさ号に乗って二時間弱。着いた所は山梨県の小渕沢駅。ここに日本ではまだ珍しいワインリゾートなるものがあるとの事。海外では、あちこちに同種のリゾートがあるのですが、ここ日本ではまだまだメジャーな存在ではなく、殆ど聞いた事がありませんでした。

今回は、レンタカーを調達せず、全て電車とバスで移動しました。普段のワイナリー巡りは、ぶどう畑が人里離れた山中にある事も多く、自由に動かせる車が無いとかなり不便なのですが、ここは、滞在型のワイナリーリゾートで、送迎を含めたサービスも充実しており、電車&バスというお手軽かつリーズナブルなオプションをチョイス。

送迎バスにホテル名が書いてあるのでもう分かりましたね(笑)。そうです、winebuff一行が訪れたのは「リゾナーレ八ヶ岳」です。ご存知の通り、経営破綻したマイカルが所有していた会員制ホテル「リゾナーレ小淵沢」を星野リゾートが買取り、一般客向けに改装したリゾートホテルです。バブル期に某有名イタリア人デザイナーがデザインしただけあって、やや老朽化が目立つものの他にない個性的な佇まいです。遠くに見えるのが、そのデザイナーの名を冠した15mの「ベリーニタワー」です。

さて、winebuffは、15時のチェックインを待たずして、ワインリゾートの真髄に触れるべく?、早速「アクティビティセンター」にやって参りました。ここでは、八ヶ岳の豊かな自然を満喫する様々なアクティビティが用意されているのですが、迷わず「葡萄畑アペロ」を選択。アペロとは、フランス語の「アペリティフ(食前酒)」の口語的表現で、食事の前にお酒を楽しむことを意味するそうです。夕食前にぶどう畑で食前酒のワインを頂くという何とも優雅なツアー、参加しない手はありません。子供NGのアクティビティなのでwinebuff単身で乗り込んで行きます!

ホテル近隣にある「小牧ヴィンヤード」にて開催されるとの事で、玄関で送迎バスを待っていると、何やら係員の方が緊張した面持ちで右往左往。よく分かりませんが手違いがあったようで、同ツアーに参加される他の方々がタクシーで移動していった後に、winebuffが何故かポツンと一人取り残されました。やや不安に感じていたところ、小型のジープがやってきて「winebuff様ですね」とピックアップ。

話をすると、この方、何と小牧ヴィンヤードのオーナー、小牧康伸さんでした。開催直前に急遽他の方の申し込みがあって、手配に手間取ったとのこと。車内では、オーナーから色々と貴重なお話をお伺いしました。車で5分程度移動すると直ぐに畑に到着。先着されていた方々と合流して早速ツアーの開始です。

表が住居兼カフェの建物の様で、裏手に畑が広がっています。八ヶ岳の南麓、甲斐駒ヶ岳を間近に望む標高820mの高地に約1haの畑があります。2005年から少しづつ植樹をし、ご夫婦二人で年間3,300本のワインを収穫出来るまでに育ててこられました。自然農法に拘り、補糖、補酸は一切無しで、農薬はボルドー液のみ。主力は、赤で品種は、メルロー、バルベーラ(珍しい!)、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、そしてソーヴィニヨン・ブラン。

建物の裏手には、畑の他にこのような大型テントもありました。これは、「ヴィンヤード グランピング」だそうで、いわゆるアグリツーリズモの一種。1日1組限定で、葡萄畑や自然に親しみながらゆっくりと休暇を過ごす宿泊付のアクティビティだそうです。昼は、栽培体験やワインセミナー、ヴィンヤード・ヨガ等を楽しみ、夜は星空を眺めながら焚き火を囲みワインを楽しむ。日本でもこういったサービスが体験出来る様になったんだなとwinebuffも感慨一入です。

畑に入る前に、この様なシューズカバーを頂きました。靴が汚れないようにとの配慮ですが、そういえば、winebuff、今まで国内外の多くのワイナリーを巡ってきましたが、シューズカバーまで用意して頂いたのは、今回が初めてです。ちょっと感激。

オーナー自ら、小牧ヴィンヤードの説明をして頂きました。写真を見て少し違和感を感じる人もいるかもしれません。家族経営のワイナリーでは、オーナーと言えども作業着等のラフな格好が定番です。畑で働くのですからスーツ姿の人は、ほどんどいません。しかし、この格好と言えば・・・。

そう、ソムリエですよね。実は、オーナーの小牧さんは、元は30年の経験を持つシニアソムリエで、かの有名な帝国ホテルにもお勤めだったとの事。2003年に地元山梨にUターンして、念願のワイン作りを始められたそうです。ツアー中のホスピタリティも素晴らしく、さすがソムリエと感心しました。

7月なので、葡萄はまだまだ青く硬い粒の状態です。葉っぱが白くなっているのは、ボルドー液を散布した影響です。この旅行は雨が多くて鬱陶しい天気だったのですが、このツアー中に突然晴れ渡り、とても強い日差しに見舞われました。オーナー曰く、この地は、雨が比較的少なく、寒暖差もあってぶどう育成には好都合の土地だとの事。

ワイン用葡萄の他にも、生食用ぶどうやこの写真のようなキウイも栽培しているとのことでした。やはりワインだけでは、採算的に厳しいらしく、高級果物は、小規模農家には欠かせない収入源になっているようです。余談ですが、生食用のぶどうは一粒を大きくするために、かなり一房当たりの粒を制限する(落とす)みたいで、まだ青い未成熟の葡萄を見せて頂くと、殆どスカスカの状態でした。

さあ、畑を一回りし、一通り説明が終わると、お待ちかねのワインの試飲タイムです。庭に設置したテントで(ソーシャルディスタンスを守って)ワインを頂きます。ソーヴィニヨン・ブランの白ワインは屋外で、ボルドーブレンドの赤ワインは、屋内で頂きます。

流石、シニアソムリエ、サーブも完璧。ワインの説明をしながら手際よく注いでいきます。この「Prologue ソーヴィニヨン・ブラン」は、品種由来の性格が良く出ており、自然派ワインという事もあって、優しくふっくらとした味わいでした。決してコクが豊かとかキレがあってゴクゴク飲めるというワインではありませんが、落ち着いて長く飲める良いワインでした。

さて、白ワインを楽しんだ後は、屋内に移動し、小牧ヴィンヤードのコミュニケーションスポットでもある「ワインカフェ・メルル」で赤ワインを頂きます。

ここでもソーシャルディスタンスを守ってテーブルが配置されており、winebuffは一番の上席、窓際の畑が一望出来るテラス席に案内して頂きました。

この赤ワインもPrologueと名付けられたメルロー&カベルネ・フランのブレンドです。説明が遅れましたが、ここはあくまで「ヴィンヤード」であり「ワイナリー」ではありません。要は醸造設備を自分で持たず、他社に委託醸造しているという意味です。白はルミエール、赤はくらむぼんワイナリーに委託しているとお聞きしました。屋内では美味しいチーズと一緒にテイスティング。赤ワインも全体的に優しく落ち着いたミディアムボディで、醸造会社というより作り手の性格がワイン作りに反映されている事が良く分かります。

小牧さん、どうもありがとうございました。とても楽しいひと時を過ごす事ができました。もう皆は、チェックインを済ませている頃でしょう。winebuffは、初リリースのバルベーラの赤を一本購入した後、再度オーナーのジープでホテルへと帰還いたしました。

さて、夕食時になりました。食前酒をきこしめして良い気分になったwinebuffを先頭に一行は、ピーマン通りにあるイタリアンレストラン「VINOTECA」にやって来ました。今晩は、ここで日本ワインを頂きながらカジュアルなイタリア料理を頂こうと目論んでいたのですが、久々に出たwinebuff娘の「もう眠い」アタックであえなくテイクアウトにチェンジ。

しかし、転んでもただは起きない?winebuff、ようしそれならと「YATSUGATAKE Wine house」へ足を運びました。ここに、ボトルに詰めたワインとワインと合うスナックを入れて部屋へ持ち帰れる「VINO BOX」というサービスがあるのを事前にチェックしていたのです。宿泊者限定のドメーヌ ミエ・イケノのピノ・ノワールと燻製したナッツ&ぶどうチョコを購入し、早速「VINO BOX」にして下さいとリクエスト。

ワインダイアリーのテイスティングメモ

あれ、写真で見たのとちょっと違うなと思ったら、これは新サービス「VINO BAG」でした。店員さんにお聞きすると、VINO BOXは木製なのでちょっと重いとの事。それで革製のBAGを導入されたと、由来を説明頂きました。

テイクアウトにすると容器も使い捨てになり、あまり写真映えが良くありませんが、お料理は総じて美味しかったです。特に野菜は、土地のものでしょうか、東京で食べるのとはレベルが違う、素材の良さが生かされた新鮮かつ味わい深いものでした。

流石ワインリゾート、ワイングラスとオープナー完備です。しかし、部屋の内装もボルドーカラーという説明だったのですが、winebuff達の部屋はいたって普通の内装でした・・・。その2に続く。

[winebuff]

はいさい、沖縄!

お久しぶりのwinebuffです。今回、我々は、ワイン不毛の地(済みません)と呼ばれる沖縄に行ってきました。沖縄のお酒と言えば、そう泡盛。米を原料とした蒸留酒の一種で、多種多様なものがあり、お土産にも重宝されています。その他、オリオンビールや、フルーツを使ったリキュールやカクテルなども有名ですね。でもワインは、どうでしょうか?最近では、New Latitude Wineと称して、今までワインが作られなかったタイやインドネシアなどの東南アジアでもワイン作りが盛んになっています。

沖縄は、東南アジアほど暑くはありませんし、もっと南の台湾でもワイナリーがある位ですから、きっと沖縄でもワインも飲めるはず。そう思うと居ても立っても居られず、沖縄へと足を運ぶ事になりました。(ちょっと経緯は違いますが、まあそんな感じでご理解ください。)

winebuff一行がやってきたのは、ここ「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」です。空港からは車で1時間と離れているのですが、小さい子連れのファミリーに最適のホテルで、子供が楽しめる施設やアクテビティがとても充実しています。ここならばwinebuff娘も不満はありますまい。実際、部屋も快適で食事も美味しく、ホスピタリティも良く、値段が高い事を除けば、大満足なホテルでした。

ロビーには、池があり、フグやヒトデを含む色々な魚が飼育されており、餌をあげる事も可能です。ここでは、紹介しませんが、毎夜2回づつプロジェクションマッピングのショーがあり、華麗な光のショーも堪能しました。

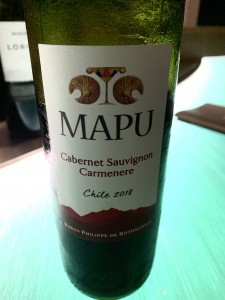

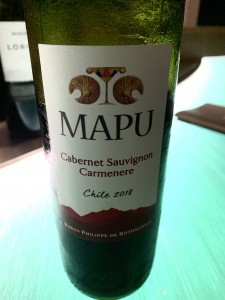

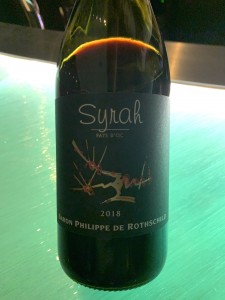

シェラトン沖縄もリゾートホテルですので、もちろんレストランやバーもあります。ワインバーではありませんが、オーシャンフロントのバーが中庭の一番奥にあり、到着した日に早速行ってみました。若いバーテンダーの方が一人でカウンターに立っており、シーズンオフだからでしょうか、客もおらず手持ち無沙汰にしていました。グラスワインの赤は2種類で、チリのカベルネ&カルメネール、ラングドックのシラーです。winebuffは、とりあえずチリの方をグラスで注文。

沖縄は、東京と比べるとかなり暑く湿気も多いので、ワインのコンディションには、不安があったのですが、結論から言うとコンディションはとても良かったです。安心しました。チリのこのワインも価格的にはリーズナブルなのですが、フレッシュで十分な果実味があり、飲みごたえもありました。後半、やや渋みが気になりましたが、総じて優秀、コスパ良しでした。

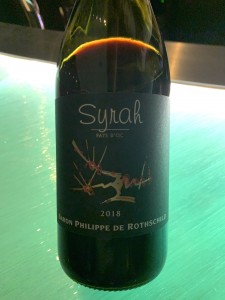

2杯目は、ラングドックのシラーをチョイス。ペイドックのカジュアルなワインですが、これもしっかりした骨太な味わいで、チリのワイン同様楽しめます。国や品種は違うのですが、味作りは似ているなと思ったら、どちらもバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドのブランドでした。やはり、フィロソフィーが同じだとワインの性格も似通うということなのでしょうか。何れにせよ、寝酒に最適。移動の多いバタバタした1日の終わりにほっと一息付けた瞬間でした。

さてさて、翌日は、沖縄のワインショップへ足を運びました。事前に調べてみたのですが、やはりというかワインショップ自体は、他の都道府県に比較すると少なめな印象で、イオンリカーやカルディなどの大手も参入しているようですが、かなり偏りがあるようです。具体的に言うと、お店が那覇地区に集中しているようで、恩納村の方面にいるwinebuffは、少々厳しい状況です。

しかし、運良く良いお店が見つかりました。ホテルから車で20分くらいのところにナチュラルワインがメインの本格的なワインショップがあったのです。「ワイン店 un deux trois」です。

ワイン店 un deux trois

〒904-0305沖縄県中頭郡読谷村都屋237-4

店内は、それほど広くはないのですが、オーナーこだわりのワインがずらりと陳列されています。よく見ると、メジャーなワインは一本もなく、他のお店では見ないレアなワインばかりです。特にラベルが個性的で、楽しい(不思議な)イラストが描かれたものが多かった印象がありました。店名がフランス語だったので、フランスワインがメインかと思いきや、イタリアやドイツ、オーストリア、日本など国にこだわらず様々な種類のワインがありました。

winebuffが訪問した際にも、カウンターで試飲しているグループを見かけました。ここは、夜には「reste en or 」という名のワインバーになるそうで、選りすぐりのナチュラルワインにベストマッチするチーズやフードなどが楽しめるそうです。土日限定で洋菓子の販売もあったり他店を巻き込んでイベントを開催したり、うーむ、ただのワインショップではありません。

ナチュラルワインを飲むと生産者の顔が浮かぶ、とオーナーは仰っていましたが、winebuff的には、ワインを見るだけで生産者の顔が浮かびます。というか、生産者の写真がワインのポップに貼り付けてあるので分かっただけですが・・・。

オーナーは、一見穏やかそうに見えますが、ワインに関してはかなりの思い入れがある情熱的な方で、今の日本のワイン文化についても色々と意見をお持ちで熱く語って頂きました。確かに東京でも殆どのワインショップが有名所のワインをメインにしていたり、評価・点数の高いワインや話題になったワインを何とか捌こうと必死になっています。ワインのコンディションはもとより売った後の事など御構い無しというお店が殆どです。ここのオーナーさんは、日本のワイン文化を長くに渡って根付かせるために自分に何ができるかを真剣に考えている、とても素晴らしいお店でした。

今回、購入したのはこの二本です。この二本は、それぞれ違うワイナリーのワインなのですが、シチリアに住む兄弟が別々に作っているとの事。こちらは、アレッサンドロ・ヴィオラ、弟さんの作ったオレンジワインで、オレンジワインを飲んだ事が無いと言ったところ、オーナーが入門編には最適ですとリコメンドして下さいました。優しく素朴な味わいにとても好印象を持ちました。

テイスティングメモ

お兄さんのアルド・ヴィオラは、情熱的でフルボディなワインを作られるとの事。本格派のしっかり赤が飲みたいとのリクエストにオーナーがセレクトしてくれました。主力品種はこのシラーで、兄弟が共有している畑とは別の場所「フェウド・グアリーニ」の畑で作られるプレステージワインです。ナパやチリのシラーの様な果実味を全面に押し出したいわゆる濃甘ワインでは無いのですが、バランスも良く大満足でした。

テイスティングメモ

さらに次の日、今度はいよいよ沖縄のワイナリーに訪問しました。日本最南端のワイナリーと称するワイナリー、どんなところなのでしょうか?蒸し暑い気候ですから、カベルネかシラーか、はたまた日本品種のベーリーAかと思いきや、何とフルーツワイン!確かに日本の酒税法による酒類の分類としては、果実を原料として発酵させたもの (醸造酒) を果実酒として定義しており、ぶどうのワインもパイナップルのワインも同じ果実酒です。しかしEUでは、「ワイン」は法的にブドウ果汁を発酵させたもののみと定義されています。うーむ、これはこれは...。因みにwinebuff的にもワインはぶどうから作られたものと考えており、シードルですら除外していますが、まあいいでしょう。どんなところか、とりあえず行ってみましょうか。

というわけで、沖縄本島の南端にある「うちなーファーム」にやってきました。なになに、「ふれあい観光農園」とな。入り口の看板によると色々な動物が飼育されているようです。

と思ったのですが、園内に入ると「どきどきガジュマルンチャー」の看板が幅を利かせており、ワイナリーはおろか動物もいません。遠くにバギーが数台駐車しているのが見えますが、アウトドア体験のイベントでもあるのでしょうか、はて。

とここで、衝撃的な事実が判明しました!(というか事前にある程度把握しておりましたが、話の流れでこんな感じに。どうかご了承下さい。)何と、うちなーファームの主力サービスである動物展示は、すでに終了しているとの事。経営が厳しかったのでしょうか?確かに本島の南端で空港や街からも離れており、立地が良いとはお世辞にも言えませんが。売店はやっているとの旨記載があったので、気を取り直して進みます。

売店というか、どうやら「ワイン館」なるものが存在するようです。薄汚れた看板にぞんざいな矢印の紙がやや不安を喚起しますが、構わず進みます。

矢印に従って進むと、さらにこんな紙が貼ってありました。フルーツワインは良しとして、甲州ワイン?、日本酒??どういう事でしょうか、ちょっと理解できません。

不安が更に増しますが、もうワイン館は目の前です。清水の舞台から飛び降りるつもりで(大げさな・・・)館内に飛び込みました!

中は、誰もおらずシーンとしていますが、いたって普通のお店のようです。ただ、今回あえて写さなかった館内の右手は、何も無くガランとしていました。規模縮小の影響でしょうか、売店としては、館内の左手のみ使用しているようでした。

左手奥の壁に”現存する日本最古のワイナリー”とデカデカと貼ってあったので、一瞬、「そうか沖縄のフルーツワインはそんなに歴史があったのか、バカにしてごめんなさい(おいおい)」と思いましたが、違っていました。先ほどの、なぜ甲州ワインが置いてあるのかという疑問にも関連しているのですが、奥から出てきた店員さんに話を聞いてその訳を知りました。

もともと、この「うちなーファーム」は、第三セクターで、沖縄の地方公共団体と那覇市内の民間業者が経営していたそうです。しかし経営が上手くいかず、結局、企業再生支援グループのグループレゾンに売却したそうです。そのグループは、ホテルやゴルフ場、ワイナリー等を手がけており、そのうちの一つにマルキワイナリーがあったため、こういったコラボが実現したそうです。

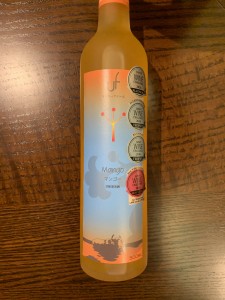

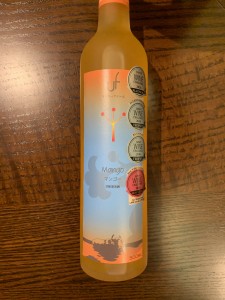

それは、ともかく肝心のフルーツワインはというと、ありました、ありました!マンゴーにパッションフルーツ、アセロラにシークワーサー。どのボトルにもJapan Wine Challengeのシールがベタベタ貼ってあるので、どのワインも評価が高いのでしょう。

おっと、これは凄い。フルーツワイン部門で世界一とな。JWCは、アジア最大級のワインコンクールですし、世界一ともなるとこれは期待が持てそうです。たかが甘いアルコールジュースと軽くみていた(これこれ)winebuffもちょっと真剣になりました。

店員さんのご意見を参考に、一番人気のマンゴーワインを1本購入しました。フルーツワインのため、ワインダイアリーには登録しませんでしたが、ホテルに帰ってから試飲し、そのクオリティに関心しました。甘いのは甘いのですが、甘ったるくはなく、アルコール度数も8%あります。デザートワインほど果実味が凝縮しているわけでも無いので、冷やしてグビグビ飲んでも良いかもしれません。氷で割っても良いのではと思いました。暑い沖縄には、とても良く合う爽やかなワイン。日常、この種のワインを飲まないwinebuffも「フルーツワインもありかも」と思わせるほどのクオリティでした。

番外編:終了したうちなーファームの動物展示ですが、この二匹の島ヤギさん達だけは、かろうじて?残っていました。展示と言えるかどうか微妙なほど放置されていますが、反対に人目を気にせず触れ合う事が出来ます。

一見、大人しそうなヤギさん達、一生懸命草を食んでいました。何とか餌をあげようとあまりにしつこく付きまとったwinebuff娘は、最後にヤギにドン突きされてショックを受けておりましたが・・・。

今回は、あまりワインに馴染みが無いだろうと(勝手に)想像していた沖縄でワインを楽しみました。少しお堅い話ですが、2016年度の国税庁の統計情報によると、ワイン(果実酒)消費量ランキングで沖縄は18位だそうです。それからすると、沖縄、ワイン結構飲まれているなと思ったのですが、これはアメリカ文化が比較的浸透している土地柄も影響しているのでしょうか?理由はともあれ、沖縄でもワインは楽しく飲めましたし、新しい発見もありました。これに味をしめ?、新しいワインスポットの開拓に今後も勤しみたいと思うwinebuffでした。

ではでは。またやーさい!

[winebuff]

さて、ハウステンボス内のホテルに宿泊した次の日、今度は、真っ昼間からワインを飲むべく、ワイン城へと足を運びました。Goldコースは、前回お話したように、ショップ内のサーバーから10種類(プラスチック小カップに10杯)と、店外屋台のワイン90種類飲み放題のセットです。ショップ内のワインは、昨日めぼしいものは飲んだので、専ら90種類のワインを試飲していきます。

今回、飲みながらふと思ったのですが、劣化防止機能付きワインサーバーのワインと屋台の野ざらしワイン、明らかにサーバーのワインの方が高級で値段も高いのですが、屋台の安いワインの方が全体的に美味しく感じました。ワイン個別の味という訳ではなく、ぶっちゃけ、劣化防止といってるけど劣化してるんじゃないの?という疑問です。サーバーのワインは、野ざらしにしておいた際の劣化と異なり、高温による過熟成の劣化でなく化学変化?による劣化の様な感じです。あくまでwinebuff個人の感想ですので、どうかご容赦ください。

本日の一本目は、ハウステンボスオリジナルワイン「プライベート キュヴェ ルージュ」です。バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルドとのコラボって言ってますが、要は、ACボルドーのオリジナルラベルか?味わいは、まあ普通の金賞受賞ワインレベル。可もなく不可もなくといった感じでした。

お次は、オーストラリアワイン、「テナシティ オールド・ヴァイン シラーズ」です。オーストラリアのシラーズは、低価格帯では、特に補糖のし過ぎ?で平板で甘い系の味が多いのですが、これは中々まとまっています。濃過ぎず薄過ぎず、まろやかであまり人工的でないぶどう本来の味わいを上手く引き出している印象でした。

あちこち飛びますが、今度はスペインワイン、「グランバホス トロ」です。テンプラ二ーリョ100%で、スペインワインにありがちなバニラ香がたっぷり。濃甘系ですが、この価格帯ですので飲み疲れる事はなさそうです。デイリーワインとして考えるなら有りかな、と思いました。

バイヤーセレクションは、色々な国から満遍なくセレクトしているのでしょうか?4本目に選んだのは、アメリカはソノマのワイン、「ブエナ・ヴィスタ・ソノマ・ピノ・ノワール」です。本家のブルピノがエレガントで繊細な味わいなのに対し、新大陸のピノは、素朴で大らかなイメージ。このワインもやや酸味苦味が気になったのですが、総じて大人しめでバランス重視。値段もピノとしては手頃で、ピノファンには嬉しい限りです。

同じアメリカのソノマですが、今度は、アレクサンダーバレーの「リース・カベルネ・ソーヴィニヨン」です。カリカベですから基本濃厚なフルボディが多いのですが、このワインは、しっかりした骨格を持ちながらも、ミネラリーでスパイシーといった個性的な味わいがありました。樽香由来の甘いバニラ香も印象的でした。

バイヤーセレクション最後のワインは、フランス産の「ドメーヌ サン・ニコラ ギャム・アン・メ ルージュ」です。ロワール地方のガメイ100%のビオワイン。ガメイと言ってもボジョレーヌーボーの様な軽くで泥臭い(すみません)ワインではなく、洗練された味わいで果実味も十分。やや酸味が気になったのですが、バランスはそんなに悪くはなかったです。

ワインの城のお店の裏手は通路になっていて、この様に屋台と椅子&テーブルが配置されています。普通に人も行き交っているのですが、みな全く気にする素振りもみせません。今日は、良い天気で暑くも寒くもなく、屋外で飲むには絶好のコンディション。お客さんも入れ替わり立ち替わり、幅広い年代の方々がワインを楽しんでいました。

反対側を見ると、このように立ち飲み用テーブルがいくつか配置されていました。winebuffは、ワインだけだったのですが、どうやら近隣のお店からテイクアウトをしてきて、ワインと一緒にゆっくりマリアージュを楽しんでいる人もいたようで、様々な制約条件?を抱えるwinebuffとしては、ちょっと羨ましく感じました。

そんなこんなでワインの精力的な試飲による判断力の低下が生じていた時(要は、酔っ払ってボーとしていただけですが)、なにやら店員さんが声を上げながら歩いているのにふと気づきました。離れていたせいか何度聞いても内容がよく理解できなかったので、仕方なく店員さんにトボトボついていくと、少し離れた場所でワインセミナーが始まるという事がようやく分かりました。

こう見えても素人なりにワインのことをまあまあ知っているwinebuff。今更、こんな初心者向けセミナーに参加してもな、と最初は思ったのですが、珍しいポルトガルワインのセミナーと聞いて、興味が湧いてきました。ポルトガルと言えば酒精強化のポート、マデイラワイン位しか知りません。今回は、普通の赤、白ワインの話という事だったので、開催前から椅子に座って大人しく待ちました。

「まあ、小難しい話は兎も角、取り敢えず飲みましょう。」と捌けた講師の方の音頭で、キンキンに冷やした白ワインで乾杯。「この中でポルトガルに行かれた方は?」と聞かれたのですが、様々な国のワイナリーに行った事があるwinebuffでも手が上げられませんでした。もちろん誰も手を上げてませんでしたが・・・。ここでは、詳細は省きますが、あまり知らなかったポルトガルワインの色々な話が聞けてとても有意義なセミナーでした。先入観で判断してはいけませんね。

ともあれ、二日間に渡って参加したワイン祭りはこれにて終幕。単に飲んでただけだろうというご批判もあると思いますが、この様なテーマパークで行われるワインイベントには初参加だったので、新鮮味があり楽しかったです。ゴリゴリ?のワインイベントと違って、ワイン初心者も抵抗なく参加できるゆるい雰囲気も良いな、と思った次第です。

ではまた次のブログでお会いしましょう!

[winebuff]